Du 24 au 29 août 2025, le quotidien français Le Monde a publié une série d’enquêtes en six volets intitulée « L’énigme Mohammed VI ». Signée par les journalistes Christophe Ayad et Frédéric Bobin, cette investigation ambitieuse se proposait de radiographier le pouvoir marocain après 26 ans de règne du souverain alaouite. La réaction du royaume chérifien fut d’une violence inédite, révélant les tensions profondes entre deux conceptions du journalisme et du pouvoir. Cette affaire n’est pas sans rappeler le séisme provoqué en 1990 par la publication de « Notre ami le roi » de Gilles Perrault, qui avait gelé les relations franco-marocaines pendant plusieurs années sous Hassan II.

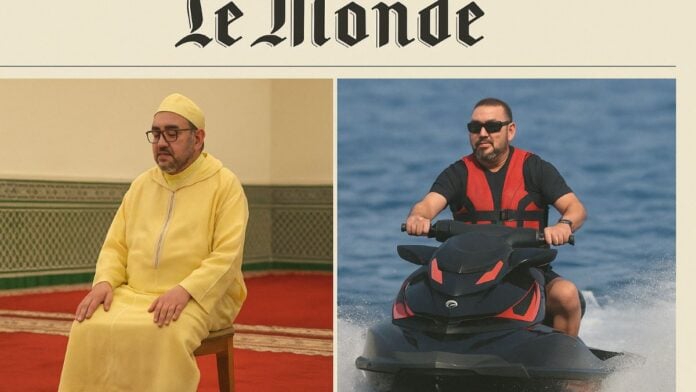

Dès son premier épisode, Le Monde frappe fort avec un titre qui fera date : « Au Maroc, une atmosphère de fin de règne pour Mohammed VI ». Les journalistes y dépeignent un monarque à la santé chancelante, dont les apparitions publiques erratiques alimentent toutes les spéculations. L’image du 7 juin 2025, lors de la prière de l’Aïd al-Adha à Tétouan – un roi « affaibli, assis sur un tabouret, incapable de se prosterner » – contraste violemment avec celle, diffusée deux semaines plus tard, d’un souverain dynamique pilotant un jet-ski. Cette « chorégraphie duale », selon les termes du journal, illustrerait les tentatives désespérées du palais pour masquer l’état réel du monarque.

Les zones d’ombre du règne

Les épisodes suivants explorent méthodiquement les tabous de la monarchie marocaine :

Les absences prolongées du roi constituent un premier grief majeur. Le Monde souligne « l’impression de vide » laissée par les séjours répétés de Mohammed VI à l’étranger, particulièrement lors du séisme dévastateur de septembre 2023 qui avait fait près de 3 000 morts. Cette absence lors d’une catastrophe nationale avait profondément marqué l’opinion marocaine.

L’influence controversée de la fratrie Azaitar représente peut-être la partie la plus explosive. Ces champions d’arts martiaux mixtes, introduits dans le cercle royal en 2018, auraient progressivement obtenu un accès privilégié au monarque, allant jusqu’à filtrer ses interlocuteurs. Certains médias marocains proches des services de renseignement, comme Hespress ou Barlamane, avaient eux-mêmes tiré la sonnette d’alarme en évoquant un « péril Raspoutine », référence au mystique russe qui avait précipité la chute des Romanov.

Le système opaque du monarque fait l’objet du cinquième volet, intitulé « Mohammed VI, le makhzen et l’art des secrets de palais ». Les journalistes y décrivent un système de gouvernance archaïque fondé sur les faveurs et les disgrâces, dominé par un triumvirat de fidèles : Fouad Ali El Himma, surnommé « le vice-roi », Yassine Mansouri (patron des services extérieurs) et Mounir Majidi, gestionnaire de la fortune royale dont le salaire mensuel de 120 000 euros – révélé par une fuite – contraste avec les 380 euros du salaire moyen marocain.

La préparation de la succession occupe une place centrale dans l’enquête. Le prince héritier Moulay El Hassan, 22 ans, multiplie les apparitions publiques stratégiques : réception du président chinois Xi Jinping fin 2024, promotion au grade de colonel-major… Autant de signaux d’une montée en puissance savamment orchestrée, mais qui trahit aussi l’urgence de la situation.

A lire : Moulay Hassan en préparation accélérée vers le trône

Lalla Salma : le « grand non-dit » de la transition

Si Le Monde évoque bien Lalla Salma dans sa série, le traitement reste étonnamment superficiel pour un personnage aussi central dans l’évolution du règne. Le journal rappelle son apparition historique en 2002 au Festival de Marrakech, moment fondateur où Mohammed VI brisait « le tabou de l’invisibilité des femmes au sommet de l’État« . Plus révélateur, le cinquième épisode mentionne que bien qu' »écartée depuis 2018« , elle a été « reçue à Rabat en avril 2025 pour apaiser certaines tensions familiales« .

Mais c’est surtout la prédiction du Monde qui gène au Maroc : Lalla Salma, décrite comme « le grand non-dit de la transition en cours, une source d’embarras« , serait « nécessairement amenée à revenir en grâce après l’intronisation de son fils« . Le journal souligne qu’elle reste « très proche du prince héritier qui vit avec elle à Rabat« , et que « le futur roi ne ménagera pas les artisans ou les complices de la cabale » orchestrée contre sa mère. Une purge qui ne serait pas sans rappeler celle des premiers mois du règne de Mohammed VI lorsqu’il a écarté de nombreux fidèles à feu Hassan II.

Une analyse qui reste très limitée

Cette analyse reste cependant en surface. Le divorce de 2018, confirmé en 2019 par Me Éric Dupond-Moretti – alors avocat de la famille royale – dans des circonstances rocambolesques, marque pourtant un tournant majeur dans la gestion monarchique. Le fait que ce soit l’avocat français du roi qui ait qualifié Lalla Salma d' »ex-épouse » pour contrer des rumeurs sur une prétendue séquestration illustrait déjà la vulnérabilité de la communication royale face aux médias internationaux.

Plus troublant, Le Monde n’explore pas la vie privée du souverain depuis cette séparation. Dans une monarchie où la continuité dynastique est cruciale et où le roi reste le « Commandeur des croyants« , cette discrétion sur un aspect aussi fondamental interroge. Est-ce par prudence juridique ? Par respect de certaines lignes rouges ? Ou le journal considère-t-il que les spéculations concernant le roi, ravivées après le divorce, restent du domaine du tabou absolu ? Cette retenue contraste avec l’audace affichée sur d’autres sujets et laisse une zone d’ombre majeure dans « l’énigme Mohammed VI« .

Une riposte marocaine d’une virulence calculée

La réaction marocaine s’organise avec rapidité et coordination. L’Association nationale des médias et des éditeurs (ANME) monte en première ligne dès le 27 août avec un communiqué au vitriol. L’organisation professionnelle dénonce, « avec la plus grande vigueur », ce qu’elle qualifie de « fiction mensongère » et de « ramassis de bobards ».

Le vocabulaire employé frappe par sa violence : les articles du Monde « participent surtout du genre ragot », « ne citent aucune source », « rapportent des anecdotes fictives ». L’ANME va jusqu’à affirmer que « la totalité des faits et anecdotes rapportés par Le Monde sur le Roi Mohammed VI, sa famille et son entourage relèvent de l’imaginaire ». Cette négation en bloc, sans nuance ni contre-argumentation factuelle, révèle l’ampleur du traumatisme provoqué par la publication française.

Fait remarquable, le Palais royal maintient un silence officiel total. Aucun communiqué, aucune réaction formelle émanant directement de l’institution monarchique. Cette stratégie du mutisme contraste avec l’agitation médiatique orchestrée en sous-main. Elle rappelle la maxime de Hassan II : « Les chiens aboient, la caravane passe. »

Ce silence institutionnel pourrait aussi traduire un dilemme : réagir officiellement reviendrait à donner une caution royale aux accusations, les inscrivant dans le marbre de l’histoire officielle. Ne pas réagir permet de maintenir ces critiques dans le registre du « ragot » journalistique, délégitimé par les attaques ad hominem contre Le Monde.

La mobilisation des intellectuels

La presse marocaine se mobilise massivement pour défendre la monarchie. Les tribunes se multiplient, toutes construites sur le même schéma argumentatif : incompréhension occidentale du système marocain, jalousie face aux succès du royaume, manipulation par des forces hostiles.

Hespress, le site d’information le plus influent du royaume avec ses millions de visiteurs quotidiens, publie une tribune au titre révélateur : « Au-delà des apparences : La résilience silencieuse de Mohammed VI ». L’auteur y développe une défense sophistiquée, arguant que Le Monde applique « une grille de lecture occidentale » inadaptée à la réalité marocaine. La prière du roi assis n’est pas un signe de faiblesse mais une adaptation conforme à la charia. Les luttes de succession supposées ? « Quelle monarchie n’a jamais connu de tensions à l’approche d’une transition ? »

Le360, organe proche du pouvoir, propriété du milliardaire Aziz Akhannouch, actuel chef du gouvernement, contre-attaque en énumérant les réalisations du règne : le port Tanger Med (premier port de Méditerranée et d’Afrique), le train à grande vitesse Al Boraq, la centrale solaire Noor Ouarzazate (la plus vaste au monde). Mohamed Abdi, expert en politiques publiques, y dénonce « l’aveuglement volontaire d’un regard parisien » et conclut : « L’histoire retiendra qu’un pays a transformé son visage en une génération ».

Les précédents historiques éclairent la crise : le fantôme de « Notre ami le roi »

L’affaire actuelle fait inévitablement écho à la publication, en septembre 1990, de « Notre ami le roi » de Gilles Perrault. Ce livre-enquête sur Hassan II avait provoqué un séisme diplomatique d’une magnitude encore plus élevée. Le parallèle est frappant : même démarche journalistique française, mêmes révélations sur les zones d’ombre du pouvoir, même réaction outragée du Maroc.

Pourtant, les différences sont tout aussi instructives. Hassan II avait tenté de faire interdire le livre, dépêchant son ministre de l’Intérieur Driss Basri auprès de son homologue français Pierre Joxe pour racheter tous les exemplaires. Il avait intenté des dizaines de procès aux médias français – tous perdus. Paradoxalement, le livre avait contraint le monarque à libérer les détenus de Tazmamart et de Kénitra, à relâcher la famille Oufkir après 18 ans de détention secrète. Hubert Védrine, alors porte-parole de l’Élysée, avait d’abord reproché à Perrault son « irresponsabilité » avant de reconnaître que son livre avait été « bénéfique pour Hassan II ».

Mohammed VI, lui, adopte une stratégie différente : pas de procès, pas de tentative d’interdiction, mais une guerre de communication moderne, mobilisant les réseaux sociaux et les tribunes d’opinion. Cette évolution tactique témoigne d’une meilleure maitrise des codes de la communication actuelle, mais aussi des limites de l’influence marocaine sur les médias français contemporains.

La constante française

La France entretient avec la monarchie marocaine une relation ambivalente depuis l’indépendance. Protectrice et critique, complice et moralisatrice, elle oscille perpétuellement entre realpolitik et idéalisme démocratique. Les médias français, Le Monde en tête, incarnent cette schizophrénie nationale : fascinés par l’exotisme monarchique, mais incapables de renoncer à leur grille de lecture républicaine.

Cette tension structurelle explique en partie la violence des réactions marocaines. Chaque enquête française sur le Maroc est perçue comme une trahison, un abus de confiance de la part d’un partenaire privilégié. L’ANME ne s’y trompe pas en suggérant que « l’embellie dans les relations franco-marocaines ne plaît pas à certaines parties en France qui ont gardé de vieux réflexes appartenant au passé ».

La publication de la série du Monde intervient dans un contexte diplomatique particulier. Après trois années de tensions glaciales (2021-2024) – provoquées notamment par l’affaire Pegasus et les divergences sur le Sahara occidental –, Paris et Rabat venaient de se réconcilier spectaculairement. Mais paradoxalement, la série du Monde minimise la question du Sahara occidental, pourtant centrale dans la politique marocaine et n’évoque pas non plus la fortune du roi. Ces omission sont relevéee par plusieurs observateurs, notamment sur la plateforme « N’oubliez pas le Sahara occidental », qui reproche au journal français de taire « le cœur de la politique du régime ». L’énigme, dénonce la plateforme, ce n’est pas Mohammed VI, c’est le silence de l’Europe et des médias comme Le Monde sur la situation au Sahara occidental.

Un régime vulnérable

Cette discrétion pourrait s’expliquer par la nouvelle position française sur le dossier. Difficile de critiquer frontalement un régime sur sa politique sahraouie quand Paris vient d’avaliser sa position. Le Monde se trouve pris dans une contradiction : comment enquêter librement sur le Maroc tout en ménageant la nouvelle doctrine diplomatique française portée par Emmanuel Macron, dont le journal reste un des derniers soutiens ?

Pourtant, la violence de la réaction marocaine trahit une vulnérabilité profonde. Un régime sûr de lui n’aurait pas besoin de mobiliser tout son appareil médiatique pour contrer six articles de presse. Cette hypersensibilité révèle les inquiétudes existentielles d’une monarchie confrontée à des défis inédits : transition générationnelle, contestations sociales récurrentes (Rif, Jerada), transformation numérique qui échappe au contrôle traditionnel.

Le Maroc de Mohammed VI n’est plus celui de Hassan II. Les réseaux sociaux ont brisé le monopole de l’information. La société civile, malgré la répression, continue de s’exprimer. Les jeunes Marocains, connectés au monde, comparent leur situation à celle de leurs voisins maghrébins et européens. Dans ce contexte, chaque critique internationale résonne comme une caisse de résonance des frustrations internes.

Le roi, dernière énigme

Au final, Mohammed VI reste effectivement une « énigme », mais peut-être pas celle que décrit Le Monde. L’énigme n’est pas tant dans sa santé fragile ou ses absences répétées que dans sa capacité à maintenir un système monarchique absolutiste au XXIe siècle, à quelques kilomètres de l’Europe démocratique.

Comment concilier l’image d’un roi moderne, amateur de jet-ski et de sports mécaniques, avec celle du Commandeur des croyants, héritier d’une tradition séculaire ? Et comment gérer la transition vers son fils dans un contexte régional instable ? Comment maintenir l’équilibre entre ouverture économique et fermeture politique ? Comment gérer une alliance avec Israël, premier fournisseur d’armement du Royaume alors que la population soutient massivement Gaza ?

L’affaire de la série « L’énigme Mohammed VI » révèle les tensions profondes qui traversent le Maroc contemporain. Pour Le Monde, cette série confirme son rôle de trouble-fête dans les relations franco-africaines, fidèle à une tradition qui remonte à l’époque coloniale, même si des pans importants du sujet ne sont pas abordés. Pour le Maroc, elle représente un rappel douloureux que son image internationale reste fragile, tributaire de médias étrangers qu’il ne contrôle pas.

En attendant, l’énigme demeure. Et c’est peut-être là, finalement, la plus grande victoire du roi : rester insaisissable dans un monde qui prétend tout savoir, tout comprendre, tout expliquer.