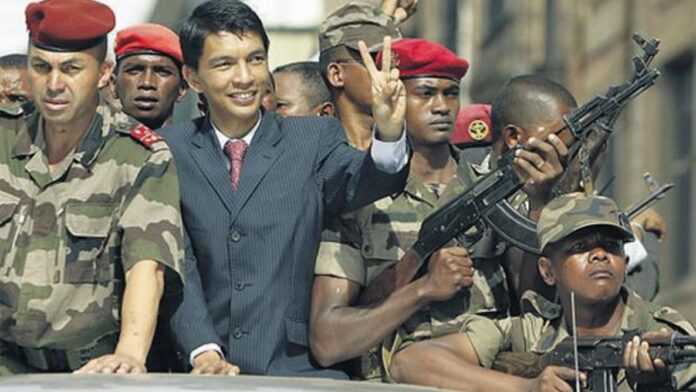

La situation à Madagascar s’est brusquement tendue ces dernières semaines, aboutissant à une scène spectaculaire : l’exfiltration du Président Andry Rajoelina par un avion militaire français. Alors que le pays est plongé dans une tourmente sociale et politique sans précédent depuis des années, ce départ discret du chef de l’État marque un tournant important dans la crise qui secoue l’île depuis le 25 septembre. Si Paris insiste sur sa neutralité, les ramifications de cet événement restent multiples, avec des implications régionales et internationales importantes.

Une exfiltration discrète, mais stratégique

Selon plusieurs sources concordantes, dont Radio France Internationale (RFI), Andry Rajoelina a quitté Madagascar le dimanche 12 octobre 2025. Un hélicoptère l’aurait d’abord transporté sur l’île Sainte-Marie, au large de la côte est, d’où il aurait embarqué à bord d’un avion militaire français à destination de La Réunion. Sa destination finale reste floue, mais des informations évoquent un départ vers Dubaï avec sa famille.

Cette opération, bien que discrète, aurait été rendue possible grâce à un accord bilatéral entre les Présidents Emmanuel Macron et Rajoelina. Malgré cette implication logistique, les autorités françaises insistent : il ne s’agit pas d’une intervention militaire ou politique. Paris se veut ferme sur un point : il n’est pas question de s’immiscer dans les affaires internes malgaches, ni de soutenir un changement de régime.

Un pays en ébullition : de la crise sociale à la crise institutionnelle

L’origine de la colère populaire remonte à la fin septembre, lorsque des coupures répétées d’électricité et d’eau ont déclenché une série de manifestations. Rapidement, le mouvement, initialement conduit par une jeunesse organisée autour du collectif « Gen Z« , a pris une tournure politique. Les appels à la démission du Président se sont multipliés, les rassemblements ont grossi et les affrontements avec les forces de l’ordre se sont intensifiés.

Le pouvoir, accusé d’autoritarisme et de mauvaise gestion, a tenté de contenir la contestation par la répression. Mais cette stratégie s’est révélée inefficace, voire contre-productive. Les manifestations se sont propagées à plusieurs villes du pays, et la contestation a fini par gagner même les rangs de l’armée.

Une armée divisée : les mutineries militaires fragilisent le pouvoir

Le tournant important de cette crise est survenu lorsque des unités militaires, notamment le CAPSAT – un corps stratégique déjà acteur du renversement du Président Marc Ravalomanana en 2009 – ont décidé de ne plus obéir aux ordres du gouvernement. Des soldats ont publiquement affirmé leur refus de tirer sur les civils et ont rejoint les manifestants sur la place du 13-Mai, haut lieu de contestation dans la capitale, Antananarivo.

La mutinerie du général Nonos Mbina Mamelison, qui s’est autoproclamé chef de la gendarmerie nationale, a été confirmée par une passation de commandement. Ce geste symbolique consacre une rupture nette avec le pouvoir en place et accentue l’impression d’un régime en chute libre. Une dynamique rappelant avec insistance les événements de 2009, où un jeune Rajoelina, alors maire de la capitale, avait accédé au pouvoir grâce au soutien de ces mêmes forces.

Une transition incertaine, des risques de dérive

La vacance du pouvoir, confirmée de facto par le départ du président, alimente une incertitude politique profonde. Le gouvernement, par la voix de son Premier ministre récemment nommé, tente de maintenir une posture de contrôle, tout en appelant au dialogue. Toutefois, la défiance de la population et le manque de figures consensuelles rendent toute transition pacifique difficile à envisager.

Les craintes d’une reprise en main par les militaires grandissent. Déjà, certains analystes mettent en garde contre une récupération du mouvement citoyen par des élites politiques ou militaires opportunistes. Sans leadership clair ni feuille de route partagée, le mouvement social pourrait être détourné de ses objectifs initiaux : justice sociale, amélioration des conditions de vie et respect des institutions démocratiques.

La communauté internationale sur le qui-vive

Face à l’escalade, les réactions internationales restent mesurées. L’ONU, tout comme l’Union africaine, appelle au dialogue et à la retenue. Les partenaires régionaux, eux aussi, observent la situation avec prudence, conscients de la volatilité du contexte malgache. Aucun acteur important ne semble prêt à reconnaître un nouveau pouvoir sans processus légal clair.

L’enjeu est double : éviter un effondrement de l’ordre institutionnel et prévenir une militarisation du pouvoir. Car si l’Histoire se répète, le spectre d’un pouvoir militaire déguisé en transition démocratique plane toujours.

Une nouvelle ère politique à définir

Alors que Madagascar entre dans une phase de flottement politique, les regards se tournent vers la société civile, les syndicats, et une jeunesse toujours mobilisée mais désormais confrontée au risque de récupération. Le défi pour le pays est immense : sortir de l’impasse sans retomber dans les schémas de crises cycliques qui, depuis deux décennies, freinent tout progrès démocratique et économique durable.

La question reste en suspens : cette crise débouchera-t-elle sur un véritable renouveau ou sur un nouvel épisode de gouvernance autoritaire sous un autre visage ? L’avenir de Madagascar, à court terme, dépendra de la capacité des forces en présence à privilégier l’intérêt général à l’ambition personnelle ou au pouvoir par la force.