Deux ans après le séisme dévastateur du 8 septembre 2023 dans la province d’Al-Haouz, les répliques telluriques continuent de secouer la région, ravivant les souvenirs douloureux d’une catastrophe qui a marqué le Maroc au fer rouge. Ce mercredi, une nouvelle secousse d’une magnitude de 4,5 sur l’échelle de Richter a été enregistrée à 4h25 du matin, à proximité d’Oukaïmeden. Ressentie jusque dans les murs de Marrakech, elle rappelle que la terre n’a pas encore retrouvé son calme.

Un séisme sans précédent

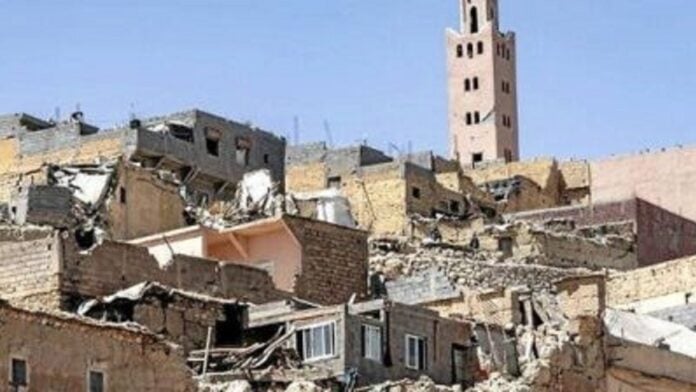

Le 8 septembre 2023, à 23h11, un puissant séisme de magnitude 6,8 frappe la province d’Al-Haouz, au sud de Marrakech. C’est l’un des tremblements de terre les plus violents qu’ait connu le Maroc depuis plus d’un siècle. L’épicentre, situé dans la commune d’Ighil, à environ 70 km de Marrakech, déclenche une onde de choc qui ravage plusieurs provinces du Haut Atlas. En quelques minutes, des villages entiers sont rasés, des milliers de maisons s’effondrent, et des familles se retrouvent piégées sous les décombres.

Le bilan est lourd : plus de 2 900 morts et plus de 5 600 blessés. Le choc est national. Le deuil, lui, est universel. Très vite, les secouristes marocains, appuyés par des équipes internationales venues d’Espagne, de Grande-Bretagne, du Qatar ou encore des Émirats arabes unis, se mobilisent pour tenter de sauver des vies. Les routes, endommagées ou obstruées par des éboulements, compliquent l’acheminement des secours vers les zones les plus reculées. Malgré ces obstacles, la solidarité s’organise.

Une région meurtrie

Les communes montagneuses d’Amizmiz, Talat N’Yaaqoub, Ighil ou encore Asni, situées au cœur du Haut Atlas, sont parmi les plus touchées. Ces villages, souvent construits en pisé, un matériau traditionnel peu résistant aux secousses, n’ont pas résisté à la violence du tremblement de terre. L’impact est d’autant plus grave que ces zones, enclavées, sont peu préparées à faire face à une telle catastrophe.

En plus des pertes humaines, les dégâts matériels sont considérables : infrastructures détruites, écoles et centres de santé réduits en ruines, routes coupées, alimentation en eau et électricité interrompue. L’économie locale, déjà fragile, est paralysée. Le tourisme, secteur vital pour la région de Marrakech, subit un coup dur.

Des répliques qui entretiennent l’angoisse

Depuis ce séisme d’envergure, l’activité sismique dans la région ne s’est jamais complètement arrêtée. Les habitants vivent avec la peur constante d’une nouvelle secousse. Selon Nacer Jabour, directeur de l’Institut national de géophysique, il s’agit de « répliques retardées ». L’expert précise que l’activité sismique a certes « fortement diminué », mais que « des chocs ressentis peuvent se manifester d’une manière irrégulière avant d’arriver à un nouvel état d’équilibre ».

C’est dans ce contexte qu’une nouvelle secousse a été enregistrée le 27 août dernier dans la même zone, suivie de celle du 3 septembre. Même si ces répliques sont d’intensité moindre que le séisme initial, elles ravivent le traumatisme chez les habitants et compliquent les efforts de reconstruction. Face à l’ampleur de la tragédie, l’État marocain a mis en place un programme d’aide massif. Un fonds spécial a été créé sur instruction du roi Mohammed VI pour venir en aide aux sinistrés.

Un vaste chantier de reconstruction

Le programme vise non seulement à reconstruire les habitations détruites, mais aussi à réhabiliter les infrastructures publiques : écoles, hôpitaux, routes, mosquées, etc. Un an après la catastrophe, les chiffres parlent d’eux-mêmes : 46 650 familles ont pu achever la reconstruction ou la réhabilitation de leurs logements. Une réussite notable, mais le chemin reste encore long. Les autorités locales, appuyées par des partenaires nationaux et internationaux, poursuivent les efforts pour accélérer les chantiers encore en cours.

Le gros défi reste la reconstruction durable et résistante aux séismes. Le gouvernement marocain insiste sur l’importance de construire selon des normes parasismiques, notamment dans les régions à risque. Des plans d’urbanisme adaptés et des formations techniques pour les artisans locaux sont en cours de mise en place.

Une résilience exemplaire

Au-delà des efforts institutionnels, c’est surtout la solidarité du peuple marocain qui a marqué les esprits. Dès les premières heures, une mobilisation nationale s’est organisée : dons de sang, collecte de vivres, tentes, médicaments. Les Marocains, qu’ils soient de Casablanca, Rabat ou Agadir, ont répondu à l’appel, démontrant une résilience collective face à l’épreuve.

Dans les villages sinistrés, les témoignages de courage et de fraternité abondent. Des familles ayant tout perdu accueillent leurs voisins sous les tentes. Des bénévoles sillonnent les pistes escarpées pour distribuer vivres et vêtements. Des architectes et ingénieurs offrent leurs services pour sécuriser les constructions futures.

Un devoir de mémoire et de prévention

Alors que les secousses continuent, même sporadiquement, il est indispensable de tirer les leçons de cette catastrophe. Le séisme d’Al-Haouz a fait ressortir la vulnérabilité de nombreuses zones rurales marocaines face aux risques naturels. Il pose la question de la préparation aux catastrophes, de la sensibilisation des populations, et de la mise en place d’un système d’alerte efficace.

Des initiatives éducatives commencent à émerger dans les écoles de la région : exercices d’évacuation, apprentissage des gestes de survie en cas de séisme, formation des enseignants.