Face aux défis climatiques et démographiques, les pays du Maghreb poursuivent leur quête d’autonomie céréalière tout en composant avec une dépendance persistante aux marchés internationaux. L’Algérie, avec ses investissements massifs dans la modernisation agricole, le Maroc et la Tunisie déploient des stratégies ambitieuses pour renforcer leur production nationale de blé. Pourtant, les importations demeurent indispensables pour nourrir des populations en croissance, transformant ces pays en acteurs majeurs du commerce mondial des céréales et en architectes d’une nouvelle diplomatie alimentaire.

La production de blé au Maghreb reflète les efforts considérables déployés par ces pays pour renforcer leur souveraineté alimentaire ces dernières années. Cependant, la volatilité climatique continue d’imposer son rythme aux récoltes. Pourtant, les progrès sont notables et l’Algérie, en particulier, a engagé une transformation profonde de son secteur céréalier qui commence à porter ses fruits.

L’Algérie se distingue par une politique agricole volontariste qui a permis d’améliorer progressivement les rendements céréaliers. Avec une production oscillant entre 2,5 et 4 millions de tonnes annuelles sur ses vastes étendues des hauts plateaux, le pays a mis en œuvre un programme ambitieux de modernisation incluant le développement de l’irrigation d’appoint, la mécanisation intensive et l’introduction de semences certifiées à haut rendement.

La campagne 2023-2024, avec une production approchant les 4 millions de tonnes, témoigne du potentiel agricole algérien lorsque les conditions climatiques sont favorables. Les autorités ont également lancé un programme novateur de valorisation des terres en jachère et d’extension des périmètres irrigués dans le Sud, visant à atteindre 5 millions de tonnes d’ici 2027.

Le Maroc face aux incertitudes

Le Maroc, de son côté, illustre les défis de l’agriculture pluviale avec des variations extrêmes de production. Après une récolte particulièrement faible en 2022 avec seulement 2,5 millions de tonnes de blé tendre et dur combinés suite à une sécheresse sévère, le royaume a rebondi en 2023 avec près de 5,5 millions de tonnes. Cette alternance entre années fastes et difficiles souligne la vulnérabilité du modèle agricole marocain face aux aléas climatiques.

La Tunisie, avec une production plus modeste oscillant entre 1,2 et 1,5 million de tonnes les bonnes années, a développé des variétés adaptées au stress hydrique. Cependant, la superficie limitée des terres arables et la pression démographique restreignent les possibilités d’expansion significative de la production.

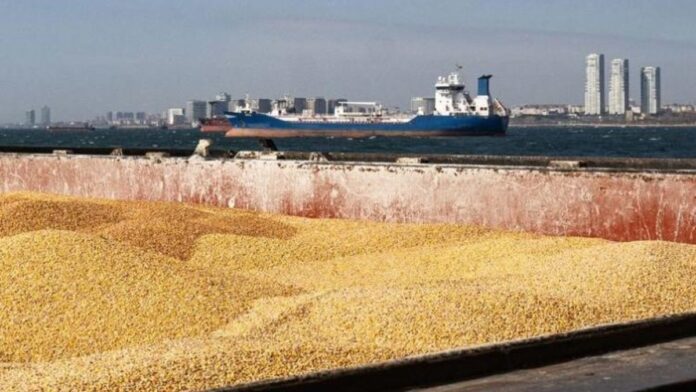

Le recours aux importations : une gestion stratégique de la sécurité alimentaire

La politique d’importation de blé des pays maghrébins, loin d’être un aveu de faiblesse, traduit une approche pragmatique de la sécurité alimentaire dans un contexte de croissance démographique soutenue et d’urbanisation rapide.

L’Algérie, premier importateur régional avec 7 à 8 millions de tonnes annuelles, assume pleinement cette position comme un choix stratégique permettant de garantir la stabilité sociale. Le maintien d’un système de subvention du pain, pilier du contrat social algérien, assure l’accès de tous les citoyens à cette denrée essentielle. Avec une consommation de près de 230 kg par habitant et par an, l’Algérie privilégie la sécurité alimentaire de sa population de 45 millions d’habitants tout en poursuivant parallèlement ses efforts d’augmentation de la production nationale. Le pays a d’ailleurs développé l’une des plus importantes capacités de stockage stratégique de la région, avec des silos modernes pouvant accueillir plusieurs mois de consommation nationale.

Pour ses importations, l’Algérie a progressivement abandonné la France, partenaire traditionnel mais qui paye ainsi sa politique négative vis à vis de l’Algérie.

Le Maroc importe en moyenne 4 à 5 millions de tonnes annuellement, avec des variations importantes selon les conditions climatiques nationales. Les pics d’importation peuvent atteindre 7 millions de tonnes lors des années de sécheresse sévère, illustrant la fonction d’amortisseur que jouent les marchés internationaux.

La Tunisie, avec des importations entre 1,5 et 2 millions de tonnes, fait face à des contraintes budgétaires croissantes, la dévaluation du dinar ayant considérablement alourdi la facture céréalière. Cette situation pousse le gouvernement à explorer des mécanismes innovants de financement et de couverture des risques.

L’évolution stratégique du paysage des fournisseurs

La reconfiguration des sources d’approvisionnement en blé du Maghreb depuis 2022 révèle l’adaptabilité et la vision stratégique de ces pays, particulièrement de l’Algérie qui a su diversifier ses partenariats commerciaux.

La France demeure un partenaire commercial important, fournissant environ 4 à 5 millions de tonnes annuellement à la région. L’Algérie, tout en maintenant des relations commerciales stables avec la France, a considérablement diversifié ses sources d’approvisionnement, réduisant ainsi sa dépendance à un fournisseur unique et optimisant ses coûts d’importation.

La Russie s’est imposée comme un partenaire stratégique majeur, particulièrement pour l’Algérie et le Maroc. L’Ukraine, dont les exportations ont été perturbées depuis février 2022, a vu son rôle diminuer temporairement. Mais cette crise a paradoxalement renforcé la résilience des chaînes d’approvisionnement maghrébines.

Le Canada maintient sa position pour le blé dur de haute qualité, tandis que de nouveaux acteurs comme l’Allemagne, la Pologne et les pays baltes émergent comme fournisseurs complémentaires.

Perspectives d’avenir : vers une nouvelle équation agricole

Les pays du Maghreb, conscients des enjeux stratégiques liés à la sécurité alimentaire, déploient des stratégies ambitieuses pour l’avenir.

Le programme agricole algérien 2020-2024, prolongé et renforcé pour la période 2025-2030, prévoit des investissements massifs dans l’infrastructure hydraulique, avec notamment le projet pharaonique de transfert d’eau du Sud vers les hauts plateaux céréaliers. Cette initiative, unique en son genre dans la région, pourrait révolutionner l’agriculture algérienne en sécurisant l’irrigation de centaines de milliers d’hectares. Le développement de l’agriculture saharienne, avec l’exploitation rationnelle des nappes aquifères profondes, ouvre également de nouvelles perspectives pour la céréaliculture algérienne.

Le Maroc poursuit son Plan Génération Green avec des objectifs ambitieux, tandis que la Tunisie mise sur l’agriculture de précision et l’optimisation des ressources hydriques limitées. Cependant, c’est l’Algérie qui dispose des atouts les plus solides pour améliorer significativement sa production. Vastes superficies agricoles encore sous-exploitées, ressources financières importantes et volonté politique affirmée de réduire la dépendance alimentaire.

Les contraintes climatiques demeurent prégnantes pour l’ensemble de la région

Le changement climatique intensifie la variabilité des précipitations et la fréquence des événements extrêmes. Dans ce contexte, la stratégie algérienne de combiner augmentation de la production nationale et sécurisation des importations apparaît comme la plus pragmatique et la plus durable.

La gestion de la question céréalière par les pays du Maghreb illustre une approche sophistiquée de la sécurité alimentaire. Plutôt que de viser une autosuffisance illusoire dans le contexte climatique actuel, ces pays ont développé une véritable diplomatie céréalière, transformant leur statut d’importateurs majeurs en levier d’influence sur la scène internationale.

La volatilité des prix mondiaux du blé continuera certes de représenter un défi pour les budgets nationaux, mais les pays du Maghreb, avec l’Algérie comme locomotive régionale, ont démontré leur capacité à naviguer dans ce marché complexe.