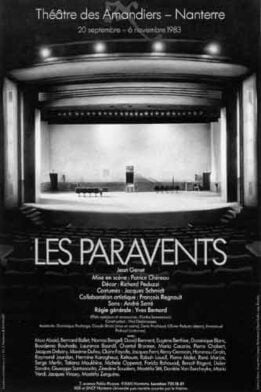

Écrite en pleine guerre d’Algérie, la pièce Les Paravents de Jean Genet n’a jamais cessé de déranger. En 1961, elle interrogeait la violence coloniale et les illusions de la libération. En 2025, alors que l’extrême droite française instrumentalise à nouveau l’Algérie pour ranimer les vieux fantômes du passé, cette œuvre retrouve une résonance saisissante.

Quand Genet écrivait au cœur du tumulte colonial

Lorsque Jean Genet s’attelle à l’écriture de son oeuvre Les Paravents, la France est encore embourbée dans le conflit algérien. La pièce est achevée en 1961, au moment où la guerre atteint son paroxysme. Le texte est un cri d’insoumission, une fresque baroque qui éclate les frontières entre colon et colonisé, entre vie et mort, entre révolte et trahison.

« Cette pièce n’a pas de sens, c’est une fête dont les éléments sont disparates », écrivait Genet, refusant toute lecture manichéenne. Mais derrière cette apparente anarchie se dessine une tragédie de l’oppression. Les Paravents met en scène Saïd, un jeune homme indigène, sa mère misérable et sa fiancée Leïla, figures d’un peuple broyé entre servitude et révolte.

Lors de sa création au Théâtre de l’Odéon en 1966, la pièce provoque un tumulte inédit : sifflets, insultes, manifestations d’anciens combattants. Des groupes d’extrême droite envahissent la salle, hurlant contre ce qu’ils jugent être une insulte à la France et à ses soldats morts en Algérie. « Nous avons dû jouer sous les huées et les jets de tomates », se souvient l’actrice Maria Casarès, amante d’Albert Camus.

Genet, lui, revendique la provocation : « Si j’ai écrit Les Paravents, c’est pour que les spectateurs ne sachent plus où ils sont, ni qui ils sont. » Derrière la farce et le grotesque, il tend un miroir brutal à une France incapable de regarder son passé colonial autrement qu’à travers des paravents d’orgueil et d’oubli.

L’Algérie comme scène de vérité

Dans la pièce, l’Algérie n’est jamais nommée. Mais tout y conduit. Le décor : un pays arabe occupé. Les personnages : des colons, des soldats français, des révolutionnaires, des prostituées, des morts qui reviennent parler. Genet, sans militantisme explicite, renverse les hiérarchies coloniales. Genet qui à travers cette pièce parle aussi de lui, qui a passé six dans l’armée, dans la coloniale.

La Mère, figure centrale, refuse toute noblesse : elle mendie, ment, maudit son fils Saïd. Celui-ci, tour à tour lâche et héroïque, devient un martyr grotesque d’une guerre absurde. À travers eux, Genet montre que la domination déshumanise tout le monde : « Le colonisé est une invention du colon », semble-t-il dire avant l’heure, bien avant que Frantz Fanon n’impose cette idée dans le débat intellectuel.

Mais Genet refuse aussi la glorification du révolutionnaire : la révolte n’est pas pure. Elle reproduit parfois ce qu’elle combat. Ce trouble moral, où les victimes et les bourreaux se confondent, donne à la pièce sa force universelle. Elle dépasse la guerre d’Algérie pour sonder les ressorts de la haine, de la culpabilité et du pouvoir.

« Le théâtre, pour moi, doit célébrer les vaincus », disait Genet. Dans Les Paravents, il offre aux humiliés une procession tragique et burlesque, un carnaval des damnés où les morts viennent réclamer justice.

Des paravents toujours dressés : mémoire et manipulations

Soixante ans plus tard, la guerre d’Algérie continue de hanter la politique française. Et à mesure que s’approchent les échéances électorales, certains n’hésitent pas à rouvrir la plaie. L’extrême droite, à commencer par le RN et ses satellites Zemmour et Retailleau, fait de l’Algérie un bouc émissaire commode.

Le discours est connu : l’immigration algérienne serait la source de tous les maux, la mémoire coloniale un fardeau inutile, et les excuses de la France une « honte nationale ». De la dénonciation des accords franco-algériens de 1968 à la rhétorique sur « les ingrats », tout concourt à réactiver les imaginaires d’une France assiégée par son passé colonial.

Ce climat n’est pas sans rappeler celui qui entourait la création des Paravents. Déjà, en 1966, les manifestants brandissaient des pancartes « Algérie française » et « À bas les traîtres ». Aujourd’hui, d’autres slogans, d’apparence nouvelle, réactivent la même peur : celle d’une France qui refuse de se penser autrement que dans la domination et la nostalgie.

Ce climat n’est pas sans rappeler celui qui entourait la création des Paravents. Déjà, en 1966, les manifestants brandissaient des pancartes « Algérie française » et « À bas les traîtres ». Aujourd’hui, d’autres slogans, d’apparence nouvelle, réactivent la même peur : celle d’une France qui refuse de se penser autrement que dans la domination et la nostalgie.

Comme l’écrivait Genet : « Le théâtre est un miroir qui se brise pour mieux refléter. » Ce miroir, brisé en 1961, reflète aujourd’hui encore un pays où les blessures coloniales n’ont jamais cicatrisé.

Derrière le masque, la permanence du conflit

Le titre Les Paravents prend alors tout son sens. Les paravents, ce sont ces écrans qui dissimulent, qui protègent de la vérité. Dans la pièce, ils séparent les vivants des morts, les colons des colonisés, les consciences de leurs remords. Dans la société française actuelle, ils sont devenus symboles des non-dits : ceux d’une mémoire sélective, d’une histoire enseignée à moitié, d’une culpabilité travestie en rejet.

En 1961, Genet voulait révéler ce qui se cache derrière ces paravents : la brutalité, la honte, la répétition du même. En 2025, ce geste garde toute sa pertinence. Car la stigmatisation de l’Algérie et des Franco-Algériens n’est pas seulement une instrumentalisation politique : c’est le symptôme d’un pays qui n’a jamais réglé son rapport à l’altérité.

Les nouveaux « paravents » s’appellent aujourd’hui « sécurité », « identité » ou « préférence nationale ». Mais derrière ces mots se rejoue la même scène : celle d’un pouvoir qui fabrique un ennemi pour mieux exorciser sa propre histoire.

Un avertissement de théâtre

En rendant visible l’invisible, Genet avait prévenu : « Les morts ne nous quittent pas. » Ils reviennent hanter les vivants tant que justice n’est pas faite. C’est ce qu’il met en scène dans Les Paravents : un cimetière bavard, un monde où l’histoire refuse de se taire.

Aujourd’hui, face à la tentation d’un repli identitaire et d’un oubli organisé, relire Les Paravents devient un acte politique. L’œuvre nous force à affronter ce que la France continue de refouler : sa responsabilité coloniale, la violence de sa mémoire, et la peur d’un dialogue d’égal à égal avec l’Algérie.

Genet écrivait dans ses Lettres à un ami arabe : « J’ai aimé votre combat parce qu’il faisait exploser les mensonges où j’étouffais. » Ce souffle manque cruellement aujourd’hui.

Les Paravents n’est pas une pièce historique, c’est un exorcisme. Genet y mêlait le rire, la mort, l’indécence et la vérité pour conjurer l’amnésie collective. En 2025, alors que les extrêmes ressuscitent le passé colonial pour nourrir la haine du présent, son œuvre nous rappelle une évidence : on ne ferme pas impunément le rideau de l’histoire.

De 1961 à 2025, Les Paravents de Jean Genet dénoncent le refoulé colonial d’une France qui, à travers la guerre d’Algérie, se regarde encore.