Après l’arrestation en août d’un agent de la DGSE française accusé d’espionnage, Paris et Bamako s’engagent dans une guerre diplomatique sans précédent. Cette rupture, qui s’ajoute à la crise avec l’Algérie, interroge sur les conséquences sécuritaires au Sahel où le terrorisme ne connaît pas de frontières.

Les relations franco-maliennes se dégradent encore avec l’annonce, ce vendredi 19 septembre, de la suspension par Paris de sa coopération antiterroriste avec Bamako et l’expulsion réciproque de diplomates. Cette escalade diplomatique illustre la rupture définitive entre les deux pays, autrefois alliés stratégiques au Sahel.

L’étincelle : l’arrestation d’un agent français

L’origine de cette nouvelle crise remonte au 15 août dernier, lorsque les autorités maliennes ont procédé à l’arrestation de Yann Christian Bernard Vézilier, un ressortissant français présenté par Bamako comme un agent de la Direction générale de la sécurité extérieure (DGSE). Cet officier mécanicien de l’air, selon les registres français, aurait été interpellé dans le cadre d’une vaste opération menée par les services spécialisés maliens contre ce qu’ils qualifient de « groupuscule d’éléments marginaux » accusés de préparer une déstabilisation du pays.

Les autorités de transition maliennes, dirigées par le colonel Assimi Goïta, affirment avoir déjoué une tentative de coup d’État impliquant plusieurs officiers supérieurs maliens, dont le général de brigade Abass Dembélé et la générale Néma Sagara. Selon Bamako, cette opération aurait bénéficié du soutien d’États étrangers, la France étant implicitement visée.

Face à ce qu’elle considère comme une violation flagrante du droit international diplomatique, la France a riposté par des mesures d’une rare fermeté. Deux diplomates maliens – l’un en poste à l’ambassade, l’autre au consulat du Mali à Paris – ont été déclarés « persona non grata » et sommés de quitter le territoire français avant le 20 septembre.

Plus significatif encore, Paris a annoncé la suspension de sa coopération avec le Mali dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Cette décision met fin à l’un des derniers canaux de collaboration directe entre les services de renseignement des deux pays, malgré la détérioration générale des relations bilatérales.

Un engrenage diplomatique

Les autorités maliennes n’ont pas tardé à répliquer. Dès le 17 septembre, soit avant même l’annonce officielle française, Bamako avait anticipé en déclarant à son tour « persona non grata » cinq personnels de l’ambassade de France. Ces diplomates français avaient d’ailleurs déjà quitté le Mali le 14 septembre, témoignant d’une escalade prévisible.

Cette guerre des expulsions s’inscrit dans un contexte de méfiance totale entre les deux capitales. La France, qui invoque l’immunité diplomatique de son agent pour exiger sa libération, menace de prendre « d’autres mesures » si Yann Vézilier n’est pas rapidement relâché.

Cette crise marque symboliquement la fin d’une coopération antiterroriste qui perdurait malgré les tensions croissantes depuis le coup d’État de 2020. Malgré le retrait des forces françaises de l’opération Barkhane en 2022 et la montée en puissance des mercenaires russes d’Africa Corps aux côtés de l’armée malienne, des échanges d’informations subsistaient entre les services de renseignement.

La suspension de cette coopération intervient dans un contexte sécuritaire particulièrement préoccupant au Sahel, où les groupes jihadistes affiliés à Al-Qaïda et à l’État islamique maintiennent une pression constante. L’armée malienne et ses alliés russes sont régulièrement accusés de commettre des exactions contre les populations civiles dans leur lutte contre ces groupes armés.

Un risque sécuritaire amplifié

Cette nouvelle crise rappelle l’expulsion de l’ambassadeur de France Joel Meyer en janvier 2022, déjà pour « propos hostiles » selon Bamako. Mais l’ampleur actuelle des mesures prises de part et d’autre témoigne d’une radicalisation des positions qui rend improbable un retour en arrière à court terme.

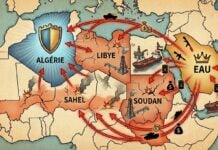

Cette rupture avec le Mali s’ajoute à la grave crise diplomatique avec l’Algérie, créant un vide préoccupant dans la coopération antiterroriste régionale. Alors que le Sahel représente désormais 51% des décès liés au terrorisme mondial selon l’Indice mondial du terrorisme 2025, la France se prive de canaux essentiels de renseignement avec ses anciens partenaires. La nature transfrontalière du terrorisme au Sahel exige pourtant une coordination continue entre les services de sécurité, même en cas de tensions politiques.