Coup de théâtre sur le marché pétrolier mondial : le 7 septembre 2025, l’OPEP+ a surpris les marchés en annonçant une nouvelle augmentation de production de 137 000 barils par jour pour octobre, s’ajoutant aux 548 000 barils déjà prévus pour septembre. Cette décision inattendue, qui va à l’encontre des prévisions d’analystes tablant sur un statu quo, résonne particulièrement dans les capitales africaines où les pays producteurs doivent rapidement ajuster leurs stratégies face à cette guerre des prix qui s’intensifie.

Cette annonce du 7 septembre marque une accélération spectaculaire de la stratégie de reconquête des parts de marché initiée par l’OPEP+ au printemps 2025. Les huit ministres de l’Énergie – Arabie saoudite, Russie, Irak, Émirats arabes unis, Koweït, Kazakhstan, Algérie et Oman – ont surpris en décidant de poursuivre leur offensive alors que les analystes s’attendaient unanimement à une pause dans les augmentations.

Cette décision s’inscrit dans un contexte géopolitique tendu où l’administration Trump fait pression sur l’Inde pour qu’elle cesse ses achats de pétrole russe, tandis que le président américain promet de « forer à tout-va » pour renforcer la production américaine. Face à cette concurrence acharnée, l’OPEP+ a choisi l’offensive plutôt que la prudence.

La série d’augmentations avait débuté progressivement en avril avec 138 000 barils par jour, suivie de hausses de 411 000 barils en mai, juin et juillet, puis de 548 000 barils en août et septembre. Avec l’ajout de 137 000 barils supplémentaires en octobre, c’est un total de plus de 2,2 millions de barils par jour qui reviennent sur le marché depuis le début de l’année, transformant radicalement les équilibres énergétiques mondiaux.

Le Nigeria : entre leadership continental et défis persistants

Le Nigeria conserve sa place de premier producteur pétrolier africain avec une production de 1,495 mb/j en janvier 2025, malgré une légère baisse de 0,029 mb/j par rapport aux mois précédents. Ce géant ouest-africain, qui représente environ 23% de la production continentale, illustre parfaitement les paradoxes du secteur pétrolier africain.

Malgré ses vastes réserves estimées à 37 milliards de barils, le Nigeria peine à optimiser sa production. Près de 600.000 b/j sont siphonnés chaque jour au Nigeria. La lutte contre ce fléau pourrait augmenter de manière significative la production de brut du pays. Cette situation créé un paradoxe saisissant : les quantités volées correspondent exactement aux besoins de la raffinerie géante de Dangote, d’une capacité de 650.000 barils par jour, qui peine à s’approvisionner localement.

Pour les autorités nigérianes, l’augmentation accélérée de la production mondiale représente une opportunité ambivalente. D’un côté, elle pourrait permettre de compenser partiellement la baisse des prix par des volumes accrus. De l’autre, elle expose davantage les failles structurelles du secteur, notamment l’instabilité sécuritaire dans le delta du Niger et les problèmes d’infrastructure.

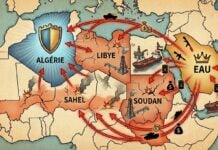

L’Algérie : entre satisfaction et inquiétudes face à l’accélération

L’Algérie, troisième producteur africain avec une production de 927 milliers de barils par jour en juin, en progression de 7 000 barils par rapport au mois précédent, se trouve dans une position particulièrement délicate face à cette accélération. La nouvelle augmentation de septembre, qui lui permet d’ajouter 11 000 barils par jour à sa production, s’ajoute aux 12 000 barils déjà accordés précédemment, portant l’augmentation totale algérienne à 23 000 barils par jour depuis le début de la stratégie de croissance de la production.

Pour l’Algérie, cette double augmentation représente un balancement délicat entre opportunités et risques. D’un côté, elle permet de maintenir et même d’accroître légèrement sa part de marché dans un contexte concurrentiel intense. De l’autre, la baisse prévisible des prix due à l’augmentation globale de l’offre pourrait éroder la valeur de chaque baril supplémentaire produit.

Cette situation met en évidence l’importance de la stragie de diversification menée par le Président Tebboune pour limiter la vulnérabilité de l’économie algérienne aux hydrocarbures. Les autorités algériennes doivent désormais naviguer entre la nécessité de maintenir des revenus budgétaires suffisants et les pressions de l’OPEP+ pour participer à cette stratégie collective de reconquête des parts de marché.

La Libye : un potentiel bridé par l’instabilité

La Libye affiche une production de 1,277 mb/j en janvier 2025, en légère baisse de 0,017 mb/j. Ses vastes réserves, notamment dans le bassin de Syrte, en font un acteur incontournable, tant pour l’Afrique que pour la région méditerranéenne. Avec les plus importantes réserves du continent (50 milliards de barils), la Libye représente un potentiel énorme largement sous-exploité.

L’augmentation accélérée de la production mondiale souligne cruellement les occasions manquées par ce pays déchiré par les conflits. Alors que ses voisins cherchent à optimiser leurs quotas et profitent de la nouvelle stratégie offensive de l’OPEP+, la Libye reste handicapée par l’instabilité politique qui empêche les investissements massifs nécessaires à la modernisation de son secteur pétrolier.

L’Angola : l’indépendance validée par les événements

La décision de l’Angola de quitter l’OPEP en décembre 2023 pour s’affranchir des quotas prend une dimension prophétique dans ce contexte d’augmentation agressive de production. L’Angola apparaît aujourd’hui comme un précurseur qui avait anticipé cette évolution stratégique.

Avec une production de 1,18 million de barils par jour en 2024, l’Angola démontre qu’une stratégie indépendante peut porter ses fruits. Cette approche lui permet d’adapter sa production aux réalités de ses champs pétroliers sans contraintes externes, tout en bénéficiant pleinement des opportunités de marché sans subir les tensions internes de l’OPEP+.

Des répercussions amplifiées à travers le continent

L’accélération de l’augmentation de la production pétrolière en septembre 2025 amplifie les effets contradictoires sur l’ensemble du continent africain. Cette stratégie agressive de l’OPEP+, qui pourrait faire chuter les prix du Brent en dessous de 60 dollars selon les analystes, crée des gagnants et des perdants clairs.

Les pays africains importateurs nets de pétrole – Kenya, Éthiopie, Rwanda, et d’autres économies en développement – sont les grands bénéficiaires de cette guerre des prix. La baisse attendue des cours allègera significativement leurs factures énergétiques, libérant des ressources cruciales pour des investissements dans l’infrastructure, l’éducation et la santé.

À l’inverse, les plus petits producteurs africains se trouvent dans une situation critique. La Guinée équatoriale illustre particulièrement les difficultés des plus petits membres africains. Sa production a chuté à seulement 48 000 barils par jour en avril, très loin de son quota de 300 000 barils. Pour ces pays, la combinaison d’une production en déclin et de prix en baisse représente une double peine économique.

L’annonce surprise de septembre remet également en question l’unité au sein de l’OPÉP+. Comme le souligne Jorge Leon, analyste chez Rystad Energy : « la Russie dépend des prix élevés pour financer sa machine de guerre » et pourrait avoir du mal à profiter de quotas plus élevés en raison des pressions américaines et européennes sur son secteur pétrolier.

C’est peu êter la la première conséquene de cette augmentation du volume conjuguée à une baisse du prix du bariul, fragiliser la Russie.

Vers une reconfiguration accélérée du paysage énergétique africain

Selon Global Firepower, quatre pays africains cumulent des réserves estimées à 107 milliards de barils de pétrole, représentant environ 10% des réserves mondiales. Ce potentiel considérable contraste avec une production continentale qui ne dépasse guère 6% de la production mondiale.

La nouvelle donne force une accélération des investissements et des réformes. La ligne de financement atteint désormais 375 millions de dollars pour des projets pétroliers au Nigeria, tandis que le gouvernement égyptien a lancé une nouvelle phase de développement dans le secteur pétrolier avec le forage de 75 nouveaux puits dans le golfe de Gharib.

Entre le Nigeria qui doit absolument résoudre ses problèmes de vol de pétrole pour capitaliser sur ces nouvelles opportunités, l’Algérie qui navigue prudemment entre augmentation de volumes et préservation des revenus, l’Angola qui valide sa stratégie d’indépendance, et la Libye qui voit s’éloigner davantage ses chances de valoriser son immense potentiel, chaque pays africain fait face à des choix stratégiques cruciaux. L’or noir africain reste un atout majeur, mais la fenêtre d’opportunité se resserre, imposant des transformations immédiates plutôt que graduelles.