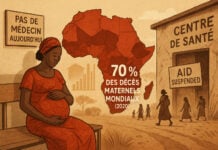

Il y a des drames qui, dans un pays normal, déclencheraient un séisme politique. Au Maroc, ils deviennent une routine macabre. L’affaire de la femme refoulée de l’hôpital Moulay Abdellah de Salé, forcée d’accoucher dans une rame de tramway où son nouveau-né n’a pas survécu, s’ajoute à une liste déjà trop longue d’événements révélant la faillite du système hospitalier public, et, plus largement, celle d’un État qui n’écoute plus ceux qu’il prétend servir.

L’hôpital la refuse car « la gynécologue a terminé son service ». On croirait à une mauvaise plaisanterie. Non : c’est une réalité quotidienne. Un État de droit moderne ? Pas pour celles et ceux dont l’urgence médicale tombe après 16 heures.

Un drame de plus, et le même cycle : colère, promesse, oubli

Les Marocains n’en sont plus à leur premier choc. Ce nouvel épisode rappelle d’autres affaires tristement célèbres : la femme qui avait accouché en 2017 devant la maternité de Sidi Bennour, les portes restant hermétiquement closes malgré ses cris ; la patiente décédée en 2018 dans une ambulance à Kénitra, ballottée d’hôpital en hôpital faute d’un lit disponible ; ou encore la femme ayant accouché en 2020 sur le trottoir devant l’hôpital de Fquih Ben Salah, un scandale filmé et partagé massivement sur les réseaux sociaux.

À chaque fois, la même indignation nationale, les mêmes déclarations officielles, les mêmes enquêtes annoncées avec emphase. Et à chaque fois, la même issue : aucune réforme structurelle, et un prochain drame qui finit toujours par survenir. Le cas de Salé est emblématique d’un système à bout de souffle. Comment une agglomération millionnaire peut-elle dépendre d’une seule gynécologue-obstétricienne pour couvrir les urgences ? Comment un hôpital public peut-il renvoyer une femme en plein travail simplement parce que l’heure de fermeture du service approche ?

Les autorités marocaines : expertes en communication, incapables d’action

Le député qui a interpellé le gouvernement pointe un chiffre accablant : six gynécologues au total pour l’ensemble des structures publiques de la ville. À ce stade, la « continuité du service public » n’est plus une légende urbaine ; elle devient une fiction administrative. À chaque drame, les responsables officiels répètent des discours convenus. Ils promettent une enquête, vantent les « grands chantiers » du système de santé, évoquent une future redistribution des ressources humaines.

Mais ces déclarations, désormais profondément déconnectées de la réalité, ne trompent plus personne. La communication gouvernementale, face à des images de femmes accouchant sur des trottoirs ou dans des transports publics, s’effondre dans une contradiction grotesque. La population voit des tragédies qui se répètent, des familles brisées, et un État qui semble découvrir à chaque fois des problèmes pourtant connus depuis des années. L’incohérence devient structurelle, presque institutionnelle.

La Gen Z marocaine : une contestation que le pouvoir alimente malgré lui

Ce que les autorités refusent obstinément de comprendre, c’est que ces drames donnent au mouvement Gen Z une légitimité qu’aucune opération de communication ne peut effacer. Cette génération, qui n’a aucune tolérance pour le double discours, observe en temps réel les conséquences du sous-financement chronique des services publics. Elle voit des vidéos que personne ne peut démentir, des témoignages qui circulent à grande vitesse, des preuves concrètes de l’incapacité de l’État à protéger les plus vulnérables.

Aux yeux de la jeunesse, l’accouchement dans le tramway de Rabat-Salé devient un symbole. Il cristallise l’idée que les priorités nationales sont inversées : d’immenses projets d’infrastructures d’un côté, une maternité incapable d’assurer une simple garde de nuit de l’autre. Cette contradiction explosive nourrit une contestation d’autant plus forte qu’elle repose sur des faits tangibles et répétés.

Un État qui exige beaucoup mais garantit si peu

On demande aux jeunes Marocains discipline, sérieux, patriotisme, confiance dans les institutions. Mais ce que les citoyens vivent au quotidien, c’est un service public qui ne protège plus leur vie. Lorsque la survie d’un nouveau-né dépend de l’heure de fermeture d’un service hospitalier, le contrat social se fissure. Il cesse d’être crédible.

La tragédie de Salé n’est pas seulement celle d’un enfant mort-né dans un tramway. C’est celle d’un système qui accepte que la vie d’une femme en travail devienne un problème administratif, et que la mort puisse résulter d’une absence de personnel qualifié. Rien ne justifie qu’une femme en détresse soit renvoyée d’un hôpital public. Rien ne justifie que des villes entières n’aient pas de garde médicale.

Pour que ce drame soit le dernier

Rien ne justifie la répétition incessante des mêmes scénarios mortels. Si les autorités marocaines souhaitent véritablement mettre fin à cette série noire, il ne suffira pas d’annoncer une enquête supplémentaire. Il faudra un changement radical : un recrutement massif, une répartition équitable des médecins, une gestion moderne des ressources, et surtout une volonté politique réelle d’assumer les responsabilités plutôt que de les diluer dans des rapports sans lendemain.

Le Maroc ne manque pas d’ambition. Ce qui lui manque, c’est d’agir là où cela compte le plus : protéger la vie de ses citoyens. Tant que ce type de tragédie restera possible, la colère populaire ne s’éteindra pas. Et la Gen Z, catalysée par chaque nouveau scandale, continuera de gagner en légitimité, en cohérence et en détermination. Car lorsqu’un pays laisse un enfant mourir dans un tramway, ce n’est pas seulement une famille qu’il abandonne : c’est tout un peuple qu’il trahit.