La COP de Belém, censée sceller un consensus historique, s’est terminée sur un constat amer : le fossé entre Nord et Sud s’élargit. Installée aux portes de la forêt amazonienne, au Brésil, cette COP a mis à nu une fracture plus profonde que jamais autour de l’avenir des énergies fossiles.

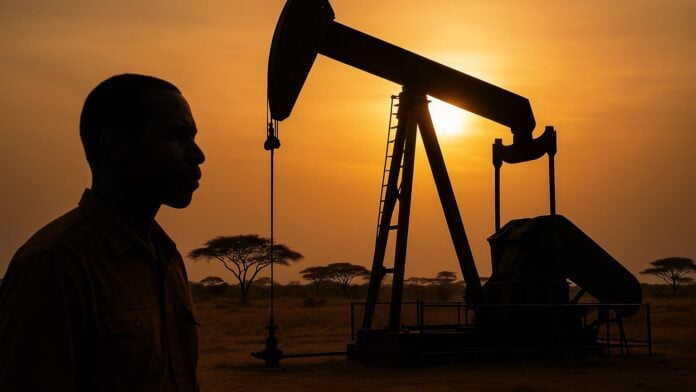

Alors que les pays occidentaux appellent à une sortie accélérée du pétrole, du charbon et du gaz, de nombreux États africains, Namibie, Sénégal, Mauritanie, Ouganda, Mozambique, rappellent qu’ils viennent à peine de découvrir ou de développer leurs premières grandes réserves d’hydrocarbures. Pour eux, renoncer aujourd’hui à ces revenus reviendrait à sacrifier la seule source de financement massive capable de soutenir leur développement, sans qu’aucune compensation sérieuse ne soit proposée par le Nord.

Une COP sous tension fossile

La COP de Belém, présentée comme un moment de bascule vers des engagements plus concrets, s’est rapidement transformée en bras de fer diplomatique autour du futur des fossiles. Plusieurs pays occidentaux, soutenus par une coalition d’États vulnérables, ont poussé pour un calendrier clair de sortie du pétrole, du charbon et du gaz.

Les États africains, rejoints par d’autres pays du Sud, ont refusé d’endosser ce qu’ils jugent être une exigence déséquilibrée, impossible à mettre en œuvre sans financements massifs et prévisibles. Finalement, le texte final n’a pas retenu de feuille de route contraignante pour éliminer les fossiles, révélant une fracture profonde entre pays industrialisés et nations émergentes.

L’Afrique entre dans l’ère pétrolière

Derrière ce blocage, une réalité géopolitique s’impose : de nombreux pays africains deviennent seulement maintenant producteurs d’hydrocarbures, après des décennies d’exploration infructueuse. La Namibie a découvert d’importants gisements offshore, le Sénégal prépare ses premières exportations de gaz naturel liquéfié, l’Ouganda finalise le projet EACOP, tandis que la Mauritanie, le Mozambique ou la Tanzanie disposent de vastes réserves gazières encore sous-exploitées.

D’autres pays africains producteurs ont découvert de nouveaux gisements, Algérie, Gabon et Guinée équatoriale, Ghana entre autres, qu’ils souhaitent donc mettre en production.

Ces pays, dont certains sont parmi les plus pauvres du monde, contestent l’idée qu’ils devraient renoncer aux mêmes ressources qui ont permis à l’Europe, aux États-Unis ou au Japon d’atteindre leur niveau de richesse. L’Afrique représente moins de 3% des émissions mondiales de CO₂ liées à l’énergie, tout en abritant près de 20% de la population mondiale, et pourtant c’est vers elle que se tournent certaines des demandes de sacrifices les plus lourds.

« Compensez-nous si vous voulez que le pétrole reste sous terre »

La colère africaine ne relève pas d’un réflexe improvisé : depuis plusieurs années, des responsables du continent rejettent explicitement l’idée d’une transition imposée. À la COP27, la Namibienne Maggy Shino, commissaire au pétrole, résumait ainsi la position de son pays : si l’on demande à l’Afrique de laisser ses ressources dans le sous-sol, il faut accepter de l’indemniser à la hauteur des revenus perdus.

Or aucune offre de compensation réellement à la mesure des enjeux n’a été formulée par les pays industrialisés, ni à Charm el-Cheikh ni lors des COP suivantes. Au Sénégal, l’ancien président Macky Sall a averti que priver l’Afrique de financements pour ses projets gaziers reviendrait à porter « un coup fatal » à des économies émergentes, rappelant que le gaz constitue pour le continent une énergie de transition indispensable pour électrifier des territoires où près de 600 millions de personnes restent sans accès à l’électricité.

Des revenus impossibles à remplacer

De Dakar à Windhoek, l’argument central est le même : les revenus potentiels de l’exploitation pétrolière et gazière se chiffrent en dizaines, voire en centaines de milliards de dollars sur plusieurs décennies. Pour ces États, il s’agit de la source de financement la plus massive et la plus crédible pour développer les infrastructures, moderniser les services publics, renforcer les budgets nationaux et réduire la dépendance à l’aide extérieure.

En face, les mécanismes climat portés par le Nord, fonds pour pertes et dommages, financements d’adaptation, ne mobilisent que quelques milliards par an pour l’ensemble du Sud.

À l’échelle des budgets nationaux comme face aux rentes fossiles qu’on demande aux pays africains de renoncer à percevoir, ces montants restent des gouttes d’eau, comme le rappelle Harsen Nyambe, directeur « environnement durable » à la Commission de l’Union africaine, en soulignant que les États africains utiliseront leurs ressources si aucune alternative sérieuse n’est financée.

Une transition à deux vitesses dénoncée

Plusieurs responsables africains pointent également l’hypocrisie des pays riches. Depuis la guerre en Ukraine, l’Europe a accru ses importations de gaz africain, notamment du Nigeria, de l’Algérie ou de l’Angola, tout en appelant en parallèle à la fin des nouveaux projets fossiles sur le sol africain.

En Afrique du Sud, le ministre de l’Énergie Gwede Mantashe dénonce régulièrement une transition « déséquilibrée » qui frappe un continent déjà confronté à la pauvreté énergétique et à l’impact des taxes carbone européennes. Pour de nombreuses capitales africaines, ces demandes occidentales reviennent à figer l’Afrique dans la pauvreté au nom d’un impératif climatique défini ailleurs.

La COP de Belém aura au moins eu le mérite de clarifier une donnée politique : l’Afrique ne renoncera pas à ses ressources fossiles sans compensation financière massive, d’un niveau sans commune mesure avec les engagements actuels. Pour des pays qui entrent seulement maintenant dans l’ère pétrolière, abandonner ces perspectives de revenus serait jugé à la fois incohérent et politiquement suicidaire. Le continent ne conteste pas l’urgence climatique, mais refuse que la transition se traduise par une nouvelle forme de déséquilibre structurel.