Alors que Donald Trump relance sa guerre commerciale à coups de nouveaux droits de douane, plusieurs pays africains se retrouvent dans la ligne de mire. Si certains producteurs d’hydrocarbures ou partenaires diplomatiques échappent partiellement à ces mesures, d’autres voient déjà leurs économies fragilisées par cette escalade protectionniste.

Depuis le 7 août 2025, l’administration Trump a mis en application de nouveaux tarifs douaniers allant jusqu’à 50%, visant plus de 60 pays dans le monde. L’objectif affiché : restaurer l’équilibre commercial au profit des États-Unis, selon une logique de « tarifs réciproques« . En Afrique, plusieurs nations sont concernées, souvent de manière brutale.

L’Afrique du Sud, première puissance industrielle du continent, fait partie des principales cibles avec une hausse tarifaire de 30% sur ses exportations. Le secteur automobile, pilier de l’économie sud-africaine avec 125 000 emplois directement ou indirectement liés à l’ancien accord AGOA, est particulièrement menacé. Le secteur viticole, déjà sous pression, redoute également une hémorragie d’emplois. Face à cette situation, le gouvernement sud-africain a mis en place un guichet d’urgence pour soutenir les entreprises affectées, tandis que le ministre du Commerce Parks Tau a lancé un « Bureau d’assistance à l’exportation« .

Le paradoxe des producteurs de pétrole

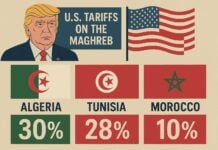

L’Algérie, bien qu’affichant un tarif de 30%, se trouve dans une situation paradoxalement favorable. En effet, ce tarif ne s’applique qu’aux exportations non-pétrolières, soit environ 500 millions de dollars. Les hydrocarbures, qui représentent plus de 80% des 2,5 milliards de dollars d’exportations algériennes vers les États-Unis, bénéficient d’une exemption totale. Cette exemption transforme une mesure apparemment punitive en disposition largement cosmétique, l’impact réel étant quasi nul pour l’économie algérienne.

D’autres pays africains font face à des tarifs variables : la Tunisie et la Libye (30%), Madagascar (47%), Maurice (40%), le Botswana (37%), ou encore le Lesotho, initialement visé par un tarif de 50% avant une réduction à des niveaux plus modérés. Dans le secteur textile lesothan, plusieurs usines ont déjà ralenti leur activité et des licenciements ont été annoncés, l’annonce de l’assouplissement douanier arrivant trop tardivement.

Des pays relativement épargnés, une géographie complexe des exemptions

À l’inverse, certains pays africains bénéficient de tarifs plus modérés. La plupart des nations du continent font face au tarif plancher de 10% appliqué universellement par l’administration Trump, ce qui représente néanmoins, de facto, la fin de l’accès préférentiel dont elles bénéficiaient sous l’AGOA.

Les pays les moins exposés dans l’immédiat incluent des nations comme le Niger, la Guinée équatoriale, ou la Guinée-Bissau (10-13%), principalement en raison de leurs échanges commerciaux limités avec les États-Unis. Les pays producteurs de pétrole, comme l’Algérie, la Libyz ou l’Angola font également partie des pays relativement épargnés grâce à l’exemption totale de leurs hydrocarbures, qui constituent en général l’essentiel de leurs exportations vers les États-Unis. Cependant, même ces tarifs « modérés » marquent souvent une rupture avec le régime préférentiel antérieur.

L’AGOA définitivement enterrée, l’Afrique face à un nouveau paradigme

Au-delà des tarifs spécifiques, ces mesures signent la fin définitive de l’African Growth and Opportunity Act (AGOA), qui devait expirer en septembre 2025. Cet accord, promulgué en 2000, permettait l’accès en franchise de droits de douane au marché américain pour plus de 1 800 produits africains.

L’impact économique est considérable : en 2024, 32 pays africains bénéficiaient de l’AGOA, avec des exportations totales vers les États-Unis de 49 milliards de dollars. L’Afrique du Sud était le principal bénéficiaire non-pétrolier avec 3,6 milliards de dollars d’exportations en 2023.

Au final, ces nouvelles mesures tarifaires placent l’Afrique dans une logique de guerre commerciale où elle n’est ni instigatrice ni réellement bénéficiaire. Pour beaucoup de pays, ces décisions unilatérales sont perçues comme un retour en arrière, à l’opposé des discours favorables à un partenariat renouvelé entre Washington et l’Afrique. Avec comme conséquence un poids croissant de la Chine ou de la Turquie sur le continent.