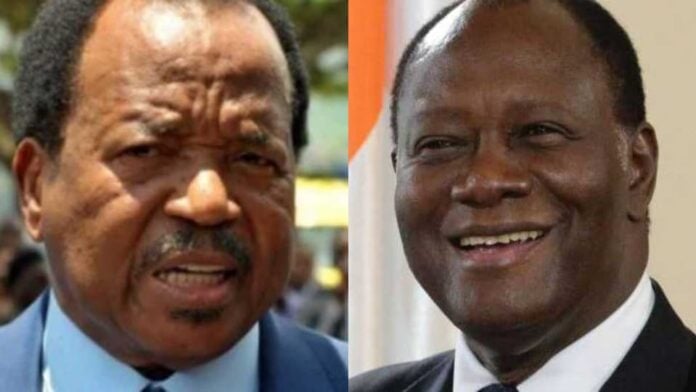

Il est des victoires électorales qui n’ont plus rien de glorieux. Des triomphes si massifs qu’ils en deviennent suspects, des mandats si prolongés qu’ils finissent par tourner à la caricature du pouvoir. En Côte d’Ivoire comme au Cameroun, les Présidents Alassane Ouattara et Paul Biya viennent d’illustrer, une fois encore, cette dérive des vieilles républiques africaines où l’alternance démocratique reste un mirage. Deux pays, deux contextes, mais un même scénario : des dirigeants octogénaires et nonagénaires accrochés à leur fauteuil, des élections verrouillées et des peuples fatigués de n’avoir pour horizon que la continuité d’un pouvoir sans fin.

Côte d’Ivoire : le coup de trop

À 83 ans, Alassane Ouattara a donc réussi son pari : s’offrir un quatrième mandat présidentiel, fort d’un score stalinien de 89,77% des voix. Le « coup KO » annoncé par la Commission électorale indépendante n’aura surpris personne. Depuis 2011, le Président ivoirien règne sans partage, cumulant les succès électoraux avec des pourcentages dignes d’un parti unique. Mais à y regarder de plus près, cette victoire écrasante a surtout le goût amer d’un système verrouillé et d’une démocratie sous anesthésie.

Le décor est connu : des opposants écartés avant le scrutin (Laurent Gbagbo et Tidjiane Thiam, recalés par le Conseil constitutionnel), une participation famélique (à peine 50%, parfois moins de 20% dans certaines régions), et une machine électorale taillée sur mesure. Que vaut une victoire à 99% dans des circonscriptions où la participation frôle elle aussi les 99% ? Que reste-t-il du pluralisme quand l’opposition est neutralisée avant même d’entrer en campagne ? Le Front commun PPA-CI/PDCI a raison de dénoncer une « mascarade électorale » et un « coup d’État civil ». Car dans cette élection, tout indique que la compétition n’a jamais vraiment eu lieu.

Pari dangereux sur la patience d’un peuple jeune et frustré

La Côte d’Ivoire, jadis laboratoire de la démocratie en Afrique de l’Ouest, s’enfonce dans une logique de personnalisation du pouvoir. Alassane Ouattara, qui s’était présenté en 2010 comme le champion du renouveau, s’est transformé en gardien d’un ordre politique figé. À la faveur de modifications constitutionnelles et de lectures « opportunes » des textes, il s’est offert une longévité que rien ne justifie, sinon la peur de l’après-Ouattara. Ce quatrième mandat n’est pas un gage de stabilité : il est un pari dangereux sur la patience d’un peuple jeune, frustré, qui ne se reconnaît plus dans un pouvoir gérontocratique.

Les chiffres de la croissance ne suffisent plus à masquer la réalité : chômage des jeunes, inégalités territoriales, désenchantement politique. À chaque élection, la tension couve, la violence guette, comme un rappel que la paix ivoirienne reste fragile tant qu’elle dépend de la seule figure du chef. Pendant ce temps, au Cameroun, Paul Biya prolonge son règne quasi monarchique.

Cameroun : l’éternité selon Paul Biya

À 92 ans, l’homme aux cheveux d’argent a été « réélu » pour un huitième mandat consécutif avec 53,66% des voix. Un score qui, à défaut d’être extravagant, n’en demeure pas moins suspect dans un pays où l’opposition dénonce fraudes massives, bourrages d’urnes et coupures d’Internet dans les régions frondeuses. Comme toujours, le Conseil constitutionnel, aux ordres du régime, a balayé les recours et confirmé la victoire du doyen des chefs d’État du monde. Le rituel est immuable : contestations, répression, puis silence.

Depuis 1982, Paul Biya a bâti un pouvoir de pierre, consolidé par une armée fidèle, un parti hégémonique et une administration entièrement inféodée. L’homme gouverne depuis ses résidences européennes autant que depuis Yaoundé, mais sa main demeure ferme sur le pays. Les Camerounais, eux, oscillent entre résignation et colère. Les jeunes n’ont connu qu’un seul Président, une seule voix, un seul visage. Et pendant que le monde change, le Cameroun s’enlise dans ses vieux démons : une économie atone, une dette publique galopante, une guerre fratricide dans les régions anglophones qui a fait plus de 6 000 morts depuis 2017, et une société civile muselée.

La gérontocratie, une impasse africaine

À chaque crise, Biya se présente comme le garant de la stabilité. Mais peut-on encore parler de stabilité quand elle repose sur la peur, la censure et la lassitude d’un peuple privé d’avenir ? Ouattara et Biya ne sont pas des exceptions. Ils incarnent une tendance inquiétante : celle de dirigeants qui confondent la nation avec leur propre personne, la stabilité avec la stagnation. En Afrique, la longévité politique n’est plus un signe de sagesse, mais d’épuisement démocratique. Ces « papys du pouvoir » s’accrochent, persuadés qu’ils sont indispensables, alors qu’ils sont devenus les principaux obstacles à la modernisation politique de leurs pays.

La jeunesse africaine, qui représente plus de 60% de la population, n’en peut plus de ces Présidences à vie. Elle réclame des institutions solides, non des hommes providentiels. Elle veut voter sans craindre la violence, choisir sans être confisquée. Et pourtant, dans nombre de pays, la culture de l’alternance demeure taboue, les Constitutions sont malléables à souhait, et les commissions électorales, inféodées au pouvoir, font et défont les résultats.

Ce n’est pas seulement une question de démocratie abstraite : c’est une question de survie politique et économique. Un pouvoir usé finit toujours par engendrer la crise. En refusant d’organiser leur succession, Ouattara et Biya préparent des lendemains dangereux. Leur obstination à rester aux commandes, sous couvert de légitimité électorale, nourrit la défiance et fragilise la cohésion nationale. Car le vrai danger ne vient pas du changement, mais de l’absence de changement.

Jouer les prolongations, au risque de tout perdre

Les deux hommes se plaisent à se présenter comme des artisans de paix. Mais une paix sans justice ni alternance n’est qu’une illusion. Les chiffres officiels, les observateurs complaisants et les institutions dociles ne trompent plus personne. En Côte d’Ivoire, la victoire écrasante de Ouattara est une victoire vide. Au Cameroun, le huitième mandat de Biya est une victoire triste. Dans les deux cas, le pouvoir s’accroche, mais l’histoire s’impatiente.

À mesure que la scène mondiale se transforme, ces régimes d’un autre âge paraissent de plus en plus déconnectés. Leurs pays, pourtant pleins de ressources et de talents, sont prisonniers d’un modèle politique qui tourne en boucle. L’Afrique du XXIe siècle mérite mieux que des Présidents à vie. Elle mérite des institutions fortes, des dirigeants responsables, et surtout, des transitions pacifiques et crédibles.

Le temps n’est plus aux prolongations, mais au renouvellement. Ouattara et Biya ont cru conjurer le temps ; ils n’ont fait que retarder l’inévitable. L’Histoire, elle, ne s’écrit pas à coups de mandats successifs : elle se construit dans le courage de savoir partir. Et ce courage-là, hélas, manque cruellement à ces deux hommes qui confondent leur crépuscule personnel avec l’avenir de leurs nations.