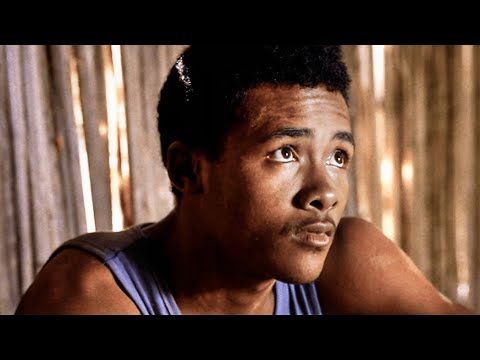

Après des années de formation au Maroc et un parcours d’animateur social dans les rues d’Antananarivo, le réalisateur malgache Luck Razanajaona signe avec « Disco Afrika » son premier long-métrage de fiction. Sélectionné au Festival de Berlin, ce film aborde avec sincérité les désillusions post-indépendance à Madagascar, sur fond de musique des années 70. Entretien avec un cinéaste qui refuse la fatalité et croit au pouvoir transformateur du septième art.

Vous évoquez votre expérience personnelle en tant que jeune Malgache ayant travaillé en prison. Comment cette expérience a-t-elle nourri la création du personnage de Kwame et sa quête de sens face à la corruption et aux inégalités ?

Luck Razanajaona : Avant de partir à l’école de Cinéma ESAV Marrakech en 2008, j’étais animateur social dans les rues d’Antananarivo. J’ai commencé à travailler juste après la violente crise politique de 2002. J’ai vu le désarroi de la jeunesse malgache pendant cette période : la faim, la pauvreté, la prostitution et la délinquance juvénile, mais à un niveau inimaginable. J’ai surtout senti qu’il fallait que je me positionne face à cette situation et j’ai fait mon travail en aidant ces jeunes dans l’espoir qu’un jour je pourrais être un porte-voix.

Moi-même étant né en 1985, j’ai vécu deux crises politiques (les séquelles de la crise de 1972, puis celles de 1991 et 2002) ; et pour moi c’en était trop car notre pays est un pays qui n’a jamais connu de guerre, pourtant il n’y a aucun avenir dans ce pays. Plus tard, après 2012, où je suis retourné à Madagascar pour tourner mes courts-métrages, j’ai pu aussi intervenir dans la prison de la capitale pour un atelier documentaire. Là, le choc était inévitable car je constatais la même situation de désarroi qu’une dizaine d’années auparavant. Je côtoyais des jeunes en perte de repères, un système administratif gangrené par la corruption, une crise politique omniprésente (2013 et 2018) et surtout le même sentiment que « tout est perdu et qu’il n’y a plus d’espoir à Madagascar ».

Ayant déjà écrit quelques lignes de DISCO AFRIKA en 2012, mes expériences depuis mon retour ont nourri le personnage de Kwame. Je voulais que la voix de cette jeunesse soit portée à l’écran par un jeune malgache du quotidien, et qu’il porte aussi le nom d’un libérateur panafricain, Kwame Nkrumah, une manière de parler à la jeunesse africaine tout entière.

Vous mentionnez des références comme « Deux jours, une nuit » des frères Dardenne et « La Loi du marché » de Stéphane Brizé. Comment avez-vous adapté cette approche du cinéma social européen à la réalité malgache, tout en intégrant la dimension musicale des années 70 ?

Luck Razanajaona : J’ai été formé à l’École supérieure des Arts Visuels de Marrakech, mais nos enseignants venaient surtout de la FEMIS et de l’INSAS en majorité. On était baignés dans l’« école du cinéma classique européen » ; et plus tard j’ai pu aussi découvrir les cinémas qui m’ont marqué, dont le cinéma iranien et roumain. Je me souviens des discussions enflammées avec les cinéastes Hamid Fardjad, Razvan Radulescu et aussi le directeur photo Charlie Van Damme, mais aussi très inspiré par le documentariste Samba Felix Ndiaye.

En écrivant Disco Afrika, je voulais un personnage du quotidien, malmené par la vie, mais qui porte en lui une envie de vivre et un espoir « plus fort que sa propre vie elle-même ». Mes personnages, à leur hauteur, arrivent à surmonter leurs propres difficultés pour « changer le monde » qui les entoure et apporter leur regard et leur empreinte sur la société.

Je retrouvais ces protagonistes dans les films des frères Dardenne, Stéphane Brizé et Sean Penn, mais aussi les récents films de Clint Eastwood. Et pour moi, ces caractères et leurs combats sont universels et surtout très adaptés à la situation de la société malgache. Et la musique des années 70 devait être un moteur essentiel pendant l’avancée du personnage par rapport au sujet politique traité dans Disco Afrika. Car Disco Afrika est un film sur un réveil politique mais aussi un rappel des luttes du passé qui ont façonné l’Afrique durant l’écriture de son Histoire.

La période post-indépendance m’a toujours fasciné car à cette époque les Malgaches avaient une vraie fierté pour leur pays et surtout les luttes d’indépendances n’étaient pas finies et la musique jouait un rôle central pour véhiculer les messages de luttes. Il y a les Fela Kuti, Bonga, Le Polyrythmo de Cotonou, Myriam Makeba, les Mahaleo à Madagascar qui écrivaient des textes engagés et résonnaient à travers l’Afrique comme un chant de liberté. Ces chansons résonnent encore de nos jours et je voulais rendre hommage à ces musiques et rappeler à tous que la lutte panafricaine est toujours d’actualité.

Le tournage a impliqué une équipe mixte franco-malgache. Comment avez-vous géré les différences culturelles, et qu’est-ce que cette collaboration a apporté au film ? Le film a-t-il bénéficié du soutien du CNC français ?

Luck Razanajaona : Pendant son développement, DISCO AFRIKA a bénéficié de plusieurs prix (IFF Rotterdam, OIF, Durban Film Mart, Festival International de Marrakech). Pour la production, le CNC avec l’aide au Cinéma du monde, était parmi les premiers à miser sur ce projet. Ceci nous a permis de faire les préparations et tourner le film en 2022. Le dernier film malgache avec une production étrangère date de 1996.

Pour tourner Disco Afrika, on a eu une équipe mixte malgacho-française surtout pour les chefs de poste, car les Malgaches n’ont pas encore assez d’expérience pour tenir sur les 6 semaines de tournage. Notre stratégie était alors de créer et former une équipe malgache dans tous les postes dont on avait besoin pour les habituer à un tournage cinéma. En effet, Madagascar a très peu d’expérience dans les tournages de fiction d’envergure. Cette stratégie a vraiment fonctionné et la synergie entre les deux équipes était immédiate. Aujourd’hui même, beaucoup des techniciens malgaches, assistants de Disco Afrika, sont même montés en chef de poste dans des tournages internationaux ici à Madagascar. On peut dire que maintenant on est fin prêt pour un tournage 100% malgache.

Mais ceci nous montre aussi la réalité saisissante d’un manque de structure et de formation en cinéma à Madagascar, ce qui explique que peu de films sont « au niveau » et peu de films sont produits et sortent de la grande île chaque année.

Votre film aborde la désillusion post-indépendance à Madagascar. En quoi cette histoire des années 70 résonne-t-elle avec les défis politiques et sociaux actuels de l’île, 60 ans après l’indépendance ?

Luck Razanajaona : À presque 65 ans d’indépendance, on peut dire que rien n’a changé à Madagascar. Les maux de nos pères sont encore les maux qui nous rongent aujourd’hui : une fausse indépendance flagrante, la corruption entraînant une inégalité sociale flagrante dans un pays où 5% seulement des familles concentrent les richesses de la grande île. Le manque de repères de la jeunesse malgache qui fait tout son possible pour quitter le pays pour partir en Europe. Cette réalité est d’autant plus tragique car vue de l’extérieur, Madagascar semble « prospère et paradisiaque » dans les reportages de voyages.

Pour moi DISCO AFRIKA doit sonner comme le glas de cet échec politique successif des régimes en place depuis 1960. Ils ont échoué à rendre meilleure la vie des Malgaches au quotidien et surtout ils ont échoué à rendre la grandeur de ce pays, préférant ignorer les attentes et aspirations de la jeunesse malgache.

Avant même la colonisation française en 1889, Madagascar était un royaume prospère et juste après la proclamation du retour de l’indépendance en 1960, les Malgaches ont retrouvé cette fierté d’antan, mais ce fut de courte durée. Et aujourd’hui beaucoup de Malgaches ne connaissent pas leur histoire car très peu d’ouvrages et de documents sont disponibles depuis l’incendie de la Télévision nationale pendant la crise politique de 2009.

Disco Afrika est « une histoire malgache » mais son tragique parcours résonne aussi en Afrique. Heureusement aujourd’hui, on assiste à un réveil de la jeunesse du continent africain. À quand celui de Madagascar ? C’est mon rôle de cinéaste de « porter la voix de la jeunesse » pour nous regarder dans le miroir et apprendre de nos erreurs afin de marcher d’une autre manière. Je voudrais surtout montrer à travers le personnage de Kwame que malgré l’adversité, chaque Malgache dans son domaine, a son rôle à jouer dans le développement du pays. Cela prendra le temps qu’il faudra mais on doit y croire car c’est à nous de changer les choses maintenant.

« Disco Afrika » représente votre premier long-métrage de fiction après vos courts-métrages primés. Quelles sont vos ambitions pour le développement du cinéma malgache, notamment après la sélection du film au Festival de Berlin ?

Luck Razanajaona : Madagascar est un pays où très peu de productions de long-métrage de fiction ont vu le jour et ont été projetées dans les festivals depuis les années 70. Il est fort regrettable qu’en l’absence de structure de formation et de fond de production locale, le cinéma malgache peine à émerger. On peut même dire qu’être cinéaste à Madagascar est un métier en voie de disparition.

En 2012, quand j’étais en résidence au Moulin d’Andé CECI en Normandie, j’ai pris conscience de la chance que j’avais d’écrire et de porter à l’écran des histoires malgaches qui pourraient contribuer à changer les choses dans mon pays. Mes sélections et mes prix dans les plus grands festivals mondiaux m’ont conforté dans cette idée que le cinéma malgache a quand même sa place sur la carte du cinéma mondial.

Mais j’ai aussi pris conscience qu’il faut apporter une contribution significative dans les programmes de formations cinéma pour donner de la force à la jeunesse et faire émerger d’autres cinéastes malgaches et faire découvrir leur travail. Pour accompagner ces jeunes, j’ai fondé un LAB à Madagascar en 2021 (MADAFILMLAB), et c’est avec ce workshop cinéma que j’ambitionne de « changer les choses » à ma manière pour appuyer les jeunes malgaches dans leurs « rêves de cinéma ». En effet, à la manière de la nouvelle vague française, pour faire des films il faut s’adapter aux conditions locales et surtout trouver une manière de faire « à la malgache » où qualité pourrait rimer avec efficacité avec de petits budgets.

Ma sélection à la Berlinale ne doit pas juste être une exception. Madagascar a encore beaucoup d’histoires à raconter et il faut une vision claire et une politique cinématographique efficace pour permettre une éclosion de nouveaux talents et faire vivre une industrie cinématographique malgache. On doit travailler cette vision à long terme en tant que cinéaste mais aussi en tant qu’entrepreneur de la culture. Beaucoup de pays sur le continent africain ont réussi le pari : le Sénégal, le Maroc, l’Afrique du Sud, le Nigeria, l’Égypte, etc… Madagascar a sa place dans l’échiquier et c’est avec optimisme que je vois l’avenir du cinéma malgache à travers ces initiatives comme MADAFILMLAB, mais cela doit aussi s’accompagner d’une politique cinématographique claire venant de l’État malgache.