Avec 2 000 milliards de dollars de dette publique et 23 pays en situation de surendettement, l’Afrique étouffe sous le poids du remboursement. Le Ghana, le Kenya ou la Zambie consacrent jusqu’à 50% de leurs recettes au service de la dette. Face à cette hémorragie, le Forum de Séville sur la dette, lancé à Genève, est particulièrement attendu. Car pour le continent et ses 500 millions de jeunes entrant sur le marché du travail, l’urgence est absolue.

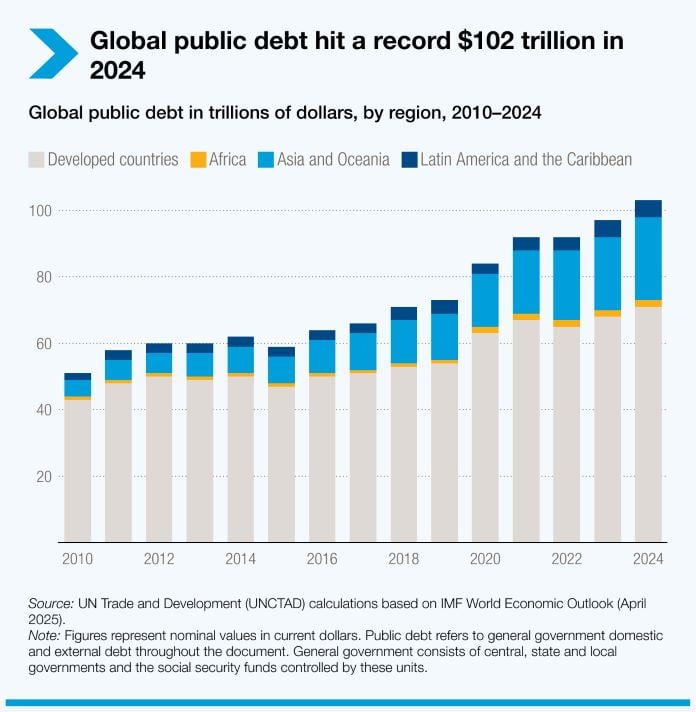

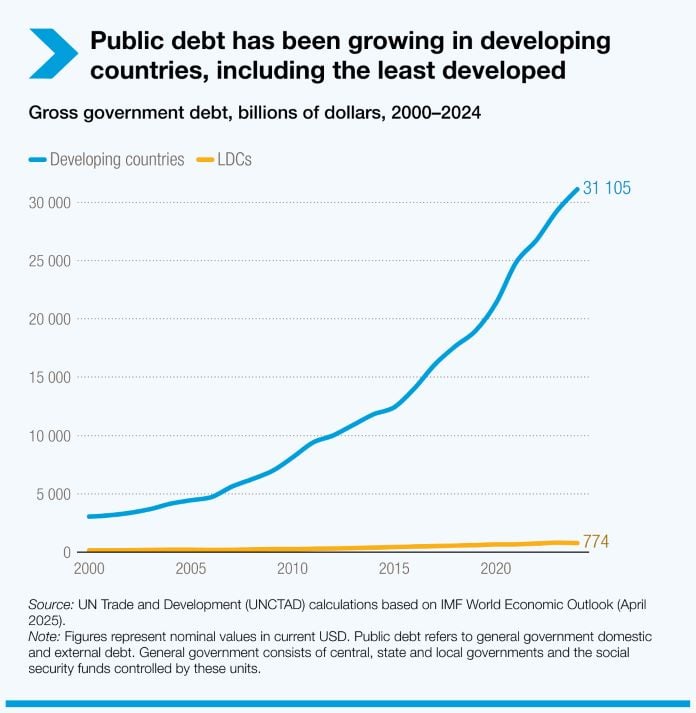

Alors que la dette publique mondiale culmine à 102 000 milliards de dollars en 2024, c’est le continent africain qui porte le fardeau le plus lourd relativement à ses capacités économiques. Si les pays en développement cumulent 31 000 milliards de dollars de dette, l’Afrique se distingue par une trajectoire particulièrement préoccupante : sa dette publique a été multipliée par deux entre 2010 et 2024, passant de 1 000 à 2 000 milliards de dollars selon les données présentées à la CNUCED16.

Pour le continent africain, cela représente environ 80 milliards de dollars d’intérêts payés annuellement. Ce montant représentent une hémorragie de ressources vitales, surtout quand on sait que l’aide au développement vers l’Afrique tourne autour de 50-60 milliards par an. Au Ghana, en Zambie ou au Kenya, le service de la dette absorbe désormais entre 30 et 50% des recettes publiques. Ces montants dépassent largement les budgets cumulés de la santé et de l’éducation dans la majorité des pays africains.

Cette spirale de l’endettement frappe particulièrement les 33 pays africains classés parmi les pays les moins avancés (PMA). Pour ces nations, chaque franc CFA, chaque shilling ou chaque birr versé aux créanciers est une ressource qui manque cruellement pour combattre la malnutrition infantile, construire des routes rurales ou électrifier des villages. L’Afrique subsaharienne compte parmi les 3,4 milliards de personnes vivant dans des pays qui dépensent plus pour le service de la dette que pour la santé ou l’éducation. C’est une réalité qui perpétue le cycle de la pauvreté et compromet l’avenir d’une jeunesse qui représente 60% de la population du continent.

L’Afrique face à une architecture financière inadaptée

La crise actuelle révèle l’inadéquation totale du système financier international aux réalités africaines. Conçue dans l’après-guerre par et pour les pays industrialisés, cette architecture ignore les spécificités d’un continent où 54 pays aux trajectoires diverses tentent de financer leur développement dans un contexte de volatilité extrême.

L’émergence de la Chine comme premier créancier bilatéral de l’Afrique a bouleversé les équilibres traditionnels. Beijing détient aujourd’hui près de 12% de la dette extérieure africaine, finançant des infrastructures critiques mais aussi créant de nouvelles dépendances. Les prêts chinois, souvent adossés à des ressources naturelles, ont certes permis la construction de ports, de routes et de barrages, mais ils ont aussi contribué à la situation critique de pays comme la Zambie, le Kenya ou Djibouti.

Parallèlement, l’Afrique a vu exploser sa dette obligataire sur les marchés internationaux. Entre 2006 et 2021, 21 pays africains ont émis des Eurobonds pour plus de 140 milliards de dollars, attirés par des taux initialement bas mais exposés aux fluctuations brutales des marchés. Quand la Fed américaine relève ses taux, c’est le Mali ou le Sénégal qui en paient le prix fort. Les fonds vautours, ces prédateurs financiers qui ont déjà saigné l’Argentine, rôdent désormais autour de la dette africaine, rachetant à vil prix des créances sur des pays en difficulté pour ensuite exiger des remboursements intégraux devant des tribunaux complaisants à Londres ou New York.

Le Forum de Séville : construire des ponts plutôt que des murs

C’est dans ce contexte que le lancement du Forum de Séville sur la dette, annoncé lors de la CNUCED16 à Genève, prend tout son sens. Cette initiative, portée par l’Espagne avec le soutien de la CNUCED et du Département des affaires économiques et sociales de l’ONU, ambitionne de créer un espace de dialogue inclusif et permanent sur les questions de dette souveraine.

L’originalité du Forum réside dans son approche multipartite. Plutôt que de perpétuer les divisions entre créanciers et débiteurs, il vise à réunir autour de la même table l’ensemble des acteurs : pays développés et en développement, institutions financières internationales, créanciers privés et société civile.

En outre, l’Espagne ne se contente pas d’héberger le Forum. Le pays a lancé plusieurs initiatives novatrices, notamment l’Alliance pour la clause de suspension de la dette, particulièrement pertinente pour l’Afrique où les catastrophes naturelles se multiplient. Le Mozambique, frappé par les cyclones Idai et Kenneth en 2019, aurait pu bénéficier d’une telle clause pour rediriger les 100 millions de dollars de service de la dette vers la reconstruction. Madagascar, régulièrement dévastée par des cyclones, ou les pays du Sahel confrontés à des sécheresses récurrentes, ont un besoin urgent de ces mécanismes de suspension automatique.

Le Centre mondial pour les échanges de dettes explore des mécanismes prometteurs pour l’Afrique. Les « debt-for-climate swaps » pourraient transformer la dette africaine en investissements verts. Imaginez si la RDC pouvait convertir une partie de sa dette de 7 milliards de dollars en financement pour protéger les 150 millions d’hectares de forêts du bassin du Congo. Ou si l’Éthiopie pouvait échanger de la dette contre des investissements dans son ambitieux programme de reforestation.

L’Initiative de Suspension du Service de la Dette (DSSI) du G20, lancée pendant la pandémie, a permis de suspendre temporairement 12,9 milliards de dollars de paiements pour 48 pays, dont 32 africains. Mais cette initiative s’est arrêtée fin 2021, laissant ces pays face à un « mur de remboursements« . Le Sénégal, le Kenya et le Ghana font face à des échéances obligataires massives en 2024-2025 qui menacent leur stabilité économique.

Ces initiatives, bien qu’utiles, restent des sparadraps sur une hémorragie. L’Afrique a besoin de solutions structurelles, pas de mesures palliatives.

Vers une refonte systémique : les priorités africaines

Les indicateurs actuels de soutenabilité de la dette, basés principalement sur des ratios dette/PIB ou dette/exportations, ignorent complètement les défis spécifiques de l’Afrique. Comment évaluer la soutenabilité de la dette du Niger ou du Tchad avec les mêmes critères que l’Allemagne ou le Japon ? Il faut intégrer les vulnérabilités climatiques (sécheresses récurrentes au Sahel, cyclones en Afrique australe), les besoins en infrastructures de base (70% des Africains subsahariens n’ont pas accès à l’électricité) et les impératifs démographiques (la population africaine doublera d’ici 2050). Une dette est-elle soutenable si son service empêche le Burkina Faso d’investir dans l’éducation de sa jeunesse ou le Mozambique de se reconstruire après un cyclone ?

L’absence d’un mécanisme international de restructuration de la dette souveraine pénalise particulièrement l’Afrique. Les pays africains, souvent petits emprunteurs sur les marchés internationaux, n’ont pas le pouvoir de négociation de l’Argentine ou du Brésil. Le Forum de Séville doit prioritairement développer un cadre qui protège les pays africains des créanciers prédateurs et garantit que les restructurations préservent les dépenses sociales essentielles. L’expérience du Tchad, qui a dû renégocier trois fois sa dette avec Glencore, ou celle de la Zambie, dont la restructuration traîne depuis 2020, illustrent l’urgence d’un tel mécanisme.

Au-delà de la gestion de la dette existante, l’Afrique doit reprendre le contrôle de ses ressources. Les flux financiers illicites privent le continent de 89 milliards de dollars par an, plus que l’aide au développement qu’elle reçoit. La réallocation des DTS doit privilégier l’Afrique : sur les 650 milliards de dollars émis en 2021, le continent n’a reçu que 33 milliards. L’initiative de Bridgetown de Mia Mottley, soutenue par plusieurs leaders africains, propose de porter cette allocation à 500 milliards pour les pays vulnérables. La Banque africaine de développement, sous-capitalisée, doit voir ses ressources multipliées par cinq pour répondre aux besoins d’investissement estimés à 170 milliards de dollars par an.

La justice climatique au cœur de la question de la dette africaine

L’Afrique contribue à moins de 4% des émissions mondiales de CO2 mais subit de plein fouet les conséquences du changement climatique. Les sécheresses en Afrique de l’Est, les inondations au Nigeria et au Soudan, la désertification au Sahel coûtent au continent 15 milliards de dollars par an. Comment demander à ces pays de rembourser leur dette tout en finançant leur adaptation ? Le Forum de Séville doit promouvoir des échanges dette-nature massifs : le Gabon a montré la voie en convertissant 500 millions de dollars de dette pour financer la protection de ses forêts. Ce modèle doit être étendu au bassin du Congo, poumon vert de la planète, et aux pays du Sahel pour la Grande Muraille Verte.

L’Afrique à la croisée des chemins : un test pour la solidarité internationale

Le succès du Forum de Séville sera avant tout mesuré à l’aune de sa capacité à répondre à la crise africaine. Dans un contexte où l’Union Africaine réclame une voix plus forte dans les institutions financières internationales et où les jeunes Africains questionnent la légitimité de dettes contractées par des régimes non démocratiques, le Forum doit incarner un nouveau paradigme.

Les déclarations d’António Guterres lors du lancement résonnent particulièrement pour l’Afrique : il ne s’agit pas seulement de technique financière, mais de justice historique. Comment justifier que l’Afrique, qui a le moins contribué aux crises financières et climatiques mondiales, en paie le prix le plus fort ? Le principe de « responsabilité commune mais différenciée » doit s’appliquer avec force à la dette africaine.

Le Forum de Séville arrive à un moment critique pour l’Afrique. Avec 60% de sa population âgée de moins de 25 ans, le continent ne peut se permettre de sacrifier une génération entière sur l’autel du service de la dette. Sans action décisive, l’Afrique risque non seulement une décennie perdue, mais l’explosion sociale d’une jeunesse sans perspectives.

Les enjeux dépassent le continent. L’instabilité en Afrique, alimentée par la crise de la dette, a des répercussions mondiales : migrations, terrorisme, insécurité alimentaire. Résoudre la crise de la dette africaine n’est pas un acte de charité mais de lucidité géopolitique.

L’histoire retiendra si le Forum de Séville aura été un énième sommet de bonnes intentions ou le début d’une transformation radicale de l’architecture financière internationale. Pour les 1,4 milliard d’Africains, et particulièrement pour les 500 millions de jeunes qui entreront sur le marché du travail dans les 20 prochaines années, l’échec n’est pas une option.