Le 11 septembre 2025, l’activiste sahraouie Elghalia Djimi a livré un témoignage saisissant devant le Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève. Survivante de disparition forcée, elle a rappelé avec force que l’autodétermination du peuple sahraoui constitue une « obligation internationale » et non une simple option diplomatique. Son intervention intervient à quelques semaines du 50ème anniversaire de l’invasion marocaine du Sahara occidental, alors que les décisions judiciaires européennes confirment l’illégalité de l’occupation et que le Front Polisario vient de présenter un mémorandum historique au Conseil de sécurité de l’ONU. Analyse d’un témoignage qui remet la question sahraouie au cœur des enjeux de droit international.

Elghalia Djimi : Une voix contre l’impunité devant l’ONU

Le 11 septembre 2025 restera une date marquante dans l’histoire contemporaine de la lutte sahraouie. Ce jour-là, au siège du Conseil des droits de l’homme de l’ONU à Genève, Elghalia Djimi a prononcé un discours qui résonne bien au-delà des murs de l’institution internationale. Cette activiste sahraouie, survivante de disparition forcée, a porté devant l’assemblée plénière la voix d’un peuple opprimé depuis cinquante ans.

Son témoignage, délivré dans le cadre du point 2 de l’ordre du jour relatif au rapport du Haut-Commissaire aux droits de l’homme, constitue un acte d’accusation implacable contre « l’occupation marocaine continue du Sahara occidental et son refus persistant de respecter les résolutions des Nations Unies et le droit international » selon les termes rapportés par Sahara Press Service.

L’impératif juridique de l’autodétermination

Le message d’Elghalia Djimi ne souffre d’aucune ambiguïté : « Le référendum et les droits du peuple sahraoui ne sont pas une option, mais une obligation internationale« . Cette formulation rappelle une vérité juridique fondamentale souvent occultée dans les débats diplomatiques. Le droit à l’autodétermination du peuple sahraoui ne relève pas de la négociation politique, mais constitue une obligation juridique internationale contraignante.

Cette position s’appuie sur un arsenal juridique solide. La Cour Internationale de Justice (CIJ) a rendu son verdict le 16 octobre 1975, attestant l’inexistence de liens de souveraineté avec le Maroc et la Mauritanie, de nature à modifier l’application de la résolution 1514 de l’Assemblée générale de l’ONU, quant à la décolonisation du Sahara occidental. Près de cinquante ans plus tard, ce principe demeure inchangé.

L’occupation : un fait établi par le droit international

Les récentes décisions judiciaires européennes viennent conforter cette analyse juridique. La Cour de justice de l’Union européenne, dans ses arrêts de 2016 et 2024, a réaffirmé que le Sahara occidental est « séparé et distinct » du Maroc et qu’aucun accord commercial avec Rabat ne peut s’appliquer au territoire sans le consentement du peuple sahraoui.

L’avocat Manuel Devers, défenseur du Front Polisario devant la CJUE, a souligné que « les arrêts de la CJUE de 2016, 2018 et 2024 confirment de manière catégorique que le Maroc n’a ni souveraineté ni administration légitime sur le Sahara Occidental« . Il a martelé une vérité désormais établie juridiquement : « L’Europe ne peut plus plaider l’ignorance. Les juges ont parlé et dit ce que les États taisent : que le Maroc est une puissance occupante et que toute exploitation des ressources au Sahara est illégale« .

Le témoignage d’une survivante

Elghalia Djimi incarne la résistance sahraouie dans sa dimension la plus personnelle et la plus tragique. « Je suis une des survivantes de la disparition forcée« , a-t-elle déclaré devant l’assemblée de l’ONU. Son parcours personnel illustre la répression systématique exercée par les autorités marocaines contre les militants sahraouis.

Née en 1961 à Agadir, Elghalia Djimi a été élevée par sa grand-mère jusqu’à ce que celle-ci soit arrêtée et disparue en 1984. Elle-même fut victime de disparitions forcées à trois reprises, notamment entre 1987 et 1991, après avoir participé à des initiatives contre l’occupation marocaine. Pendant les près de quatre années où elle fut portée disparue, elle subit différents types de torture de la part du gouvernement du Maroc.

Cette expérience personnelle de la violence d’État confère à son témoignage une dimension particulière. Elle ne parle pas seulement au nom d’une cause politique, mais comme témoin direct des violations massives des droits de l’homme perpétrées dans les territoires occupés.

L’obstruction marocaine aux mécanismes de surveillance

Un aspect crucial soulevé par Elghalia Djimi concerne « le refus persistant du Maroc à la demande du Haut-Commissaire de visiter le territoire du Sahara occidental« . Cette obstruction révèle, selon elle, « le manque de volonté du Maroc de permettre une surveillance indépendante de la situation des droits de l’homme sur le territoire et accroît les préoccupations concernant la situation des droits de l’homme du peuple sahraoui« .

Cette stratégie d’obstruction s’inscrit dans un schéma plus large de verrouillage du territoire. Le territoire du Sahara occidental est soumis à un embargo militaro-sécuritaire et médiatique depuis 1975. Cette fermeture vise à empêcher la documentation des violations des droits de l’homme et à maintenir l’invisibilité internationale du sort des Sahraouis dans les territoires occupés.

Un mémorandum historique au Conseil de sécurité

Le témoignage d’Elghalia Djimi s’inscrit dans un contexte diplomatique particulier. En août 2025, le Front Polisario a présenté aux Nations Unies un mémorandum central sur la question du Sahara occidental. Ce document, officiellement enregistré et adressé au Conseil de sécurité, expose en huit points la nature du conflit, l’illégalité de l’occupation marocaine et l’urgence de garantir au peuple sahraoui l’exercice de son droit à l’autodétermination.

À quelques semaines du 50ème anniversaire de l’invasion marocaine du 31 octobre 1975, ce mémorandum constitue un signal d’alarme à la communauté internationale. Il rappelle que le Sahara occidental est inscrit depuis 1963 sur la liste des territoires à décoloniser de l’ONU et souligne que le Maroc n’a jamais exercé de souveraineté sur ce territoire et que sa présence constitue une occupation illégale.

Le Plan de règlement de 1991, qui prévoyait l’organisation d’un référendum d’autodétermination, demeure lettre morte. Ce référendum est le cœur du Plan de Règlement adopté en 1991, signé par le Maroc et le Front Polisario, approuvé par le Conseil de Sécurité et confié à la MINURSO. Mais Rabat a bloqué le processus dès qu’il est apparu que le résultat mènerait à l’indépendance.

Cette obstruction systématique du processus référendaire illustre la mauvaise foi de Rabat dans sa prétention à rechercher une solution politique. Pourtant, près de 60 ans plus tard, le peuple sahraoui attend toujours de pouvoir exercer son droit à l’autodétermination, dans un contexte où la promesse d’un référendum, faite en 1991, reste non tenue.

L’exploitation illégale des ressources naturelles

L’occupation marocaine s’accompagne d’une exploitation systématique des richesses sahraouies. La Cour a invalidé ces accords, affirmant que le Maroc et le Sahara Occidental sont des territoires distincts et séparés. Elle a également rappelé que l’exploitation des ressources naturelles du Sahara Occidental sans le consentement du peuple sahraoui est illégale.

Cette jurisprudence européenne crée des obligations contraignantes pour les États membres de l’UE et les entreprises européennes. Pire encore, acheter des terrains ou des maisons dans ce territoire, c’est occuper physiquement une terre qui n’appartient pas au Maroc.

Au niveau du droit international, cette pratique est totalement illégale, car une puissance occupante ne peut pas vendre des terrains ou des immeubles à des tiers, parce qu’elle n’a pas l’autorité légale pour le faire.

Un territoire en guerre oublié par les médias

Cette dimension militaire du conflit demeure largement occultée dans les médias internationaux. Depuis plus de 45 ans, il y a un conflit armé au Sahara occidental. En novembre 2020, le Maroc a violé le cessez-le-feu et la guerre a repris entre le Maroc et le Front Polisario, une guerre qui éloigne toujours davantage la résolution du conflit.

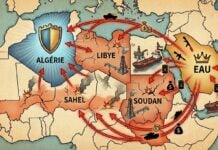

Cette reprise des hostilités, après 29 ans de cessez-le-feu, témoigne de l’impasse dans laquelle se trouve le processus politique. Elle rappelle aussi la réalité d’un territoire sous occupation militaire, où des milliers de Sahraouis, encore aujourd’hui, vivent dans les campements de réfugiés de Tindouf, au sud de l’Algérie, chassés par les forces d’occupation marocaines il y a plus de 45 ans.

Le témoignage d’Elghalia Djimi devant l’ONU s’inscrit dans une démarche de quête de justice. Ainsi, elle travaille depuis 1998 à enregistrer les violations des droits de l’homme que le peuple sahraoui a subies dans les territoires occupés du Sahara occidental.

Cette documentation minutieuse des violations constitue un préalable indispensable à tout processus de justice transitionnelle. Elle vise à mettre fin à « l’impunité dont jouissent encore les fonctionnaires marocains à ce jour« , souligne Elghalia Djimi dans son intervention.

La commémoration de cinq décennies d’occupation sera une épreuve décisive pour la crédibilité des Nations Unies et du système international dans son ensemble : ou bien le droit des peuples prévaut, ou bien c’est la force du fait accompli qui s’impose.

Le témoignage d’Elghalia Djimi rappelle une vérité simple mais fondamentale : « L’importance de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité et de l’Assemblée générale des Nations Unies relatives au Sahara occidental, y compris la tenue d’un référendum d’autodétermination du peuple sahraoui » ne constitue pas une option politique parmi d’autres, mais une obligation juridique contraignante.