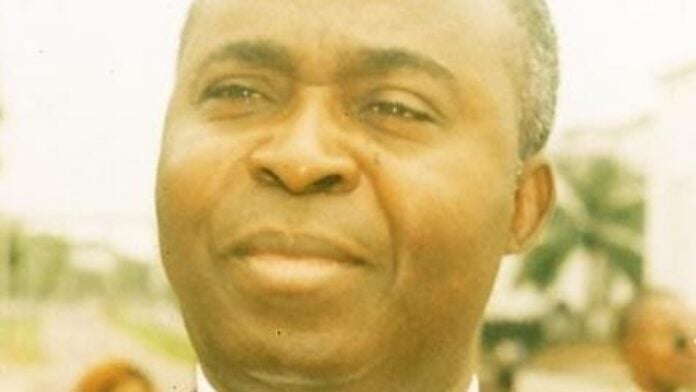

Il y a quinze ans, disparaissait Dominique Sakombi Inongo. Quinze ans seulement, et pourtant déjà une éternité. Le Congo a changé, l’Afrique a changé, le Monde avec, mais son nom continue de traverser les mémoires, entre souvenirs affectifs et jugements historiques. Pour un fils, il est difficile de parler d’un père : l’émotion brouille l’analyse, la proximité fausse parfois le recul. Mais comme l’écrivait Jacques Derrida, « hériter, ce n’est pas répéter, c’est réinventer ». C’est peut-être cela, aujourd’hui, notre tâche : déconstruire pour mieux reconstruire, relire un parcours qui fut aussi celui d’une jeune Nation en tumulte.

par Michael Sakombi, Ambassadeur

Les débuts : le feu du lumumbisme

Très jeune à Léopoldville, dès ses 20 ans, Sakombi refuse la logique des appartenances ethniques qui enfermait la politique. Il choisit Lumumba, il choisit l’universel. Vice-président de la jeunesse lumumbiste de la capitale, il échappe de peu en 1961 au sort tragique de son chef Emmanuel Nzuzi, président des Jeunes du Mouvement National Congolais et frère de Nzuzi Wa Mbombo, exécuté pour son engagement politique nationaliste. Exfiltré par ses aînés, il trouve refuge en Belgique. À l’Université libre de Bruxelles et à Louvain, il découvre la communication sociale, l’éducation physique et la physiothérapie, mais surtout forge une conscience politique : le Congo devait être libre, digne, authentique.

Le temps de l’Authenticité

Revenu au pays, marqué par les crises existentielles post-indépendance et porté par un nationalisme progressiste et une souveraineté tout azimut à l’instar de ses collègues de l’UGEC (Union Générale des Étudiants congolais) demeurés à Lovanium qui voient en Lumumba le héros du roman national, ils poussent le Général Joseph-Désiré Mobutu à canoniser l’homme d’Onalua, un an après sa prise de pouvoir et le rejoignent dans le mouvement national théorisé par le Manifeste de la Conscience nationale : d’abord le CVR, Corps des Volontaires de la République puis le Mouvement Populaire de la Révolution. Il devient l’un des apôtres de l’Authenticité et passe de Dominique, ancien étudiant des pères scheutistes à Sakombi Inongo. Il croit en ce concept non pas comme simple slogan, mais comme véritable projet de construction identitaire nationale dans un pays miné par une ethnologie coloniale mortifère, où les médias, la langue et la culture serviraient de ciment. Les médias deviennent son terrain: sous son impulsion, l’État fait construire l’immeuble de la Voix du Zaïre, doté de studios modernes de radio et de télévision. Ce bâtiment n’était pas qu’une infrastructure : il représentait l’ambition d’un État postcolonial de se doter d’outils médiatiques dignes des grandes nations. La Voix du Zaïre devint l’OZRT (Office Zaïrois de Radio et Télévision), véritable pilier de l’unification culturelle d’un pays immense et multilingue avec son pendant le RENATELSAT et ses stations terriennes. «Il nous faut récupérer notre âme africaine par la décolonisation des esprits.. De la philosophie ancestrale, retenons le concept de solidarité non plus entre membres d’un clan ou de la tribu mais entre tous les citoyens de la Nation. Rejetons le retour sur soi pour le recours à l’authenticité» aimait-il affirmer. La valeur de l’Authenticité dépassa le mobutisme lui-même. En 2010, lors du cinquantenaire de l’indépendance, le Président Joseph Kabila reconnut publiquement dans son discours solennel qu’une des grandes contributions nationales de la Seconde République fut ce projet. Cette reconnaissance posthume doit beaucoup au travail de Sakombi, qui en fut l’apôtre et le traducteur culturel.

David Van Reybrouck souligne l’ampleur de cette œuvre :”Avec Sakombi, Mobutu a accompli en dix ans ce que l’Union Européenne, 50 ans après n’arrive toujours pas à réaliser à savoir faire sentir européen, alors que le mukongo et le muluba se sentaient zaïrois et fiers” (Congo. Une histoire, 2010).

Bien sûr, l’Authenticité fut dévoyée par le culte de la personnalité et l’autoritarisme. Mais elle rappela une vérité fondamentale : sans identité partagée, il n’y a pas d’État viable. Sakombi, dans ses écrits chrétiens ultérieurs, fera l’autocritique de ces dérives tout en défendant l’essence du projet.

Un bâtisseur de la presse: UNPC, ISTI..

Un point d’inflexion survient en juillet 1980, lors du Congrès de N’Sele. Sous la houlette de Sakombi, l’UNPC (Union nationale de la presse du Congo) renaît et se structure : adoption du statut du journaliste, autonomie partielle des médias publics (AZAP, OZRT, RENATELSAT) via ordonnances-lois que le Président Mobutu prend. Le 22 juillet devient Journée nationale de la presse et la rue du siège de l’UNPC devient avenue de la Presse à Kinshasa. C’est un moment fondateur pour la profession journalistique congolaise.

L’ordonnance-loi n° 81-012 du 2 avril 1981 portant statut des journalistes en RDC (ex-Zaïre) consacre certains droits : obtention de carte de presse, responsabilité du directeur de publication, etc. Cette législation est toujours citée comme base juridique de la profession.À l’échelle africaine, Sakombi fut aussi parmi les co-fondateurs de l’Union des journalistes africains, convaincu que la presse devait être un vecteur de souveraineté continentale.

Avec le professeur Malembe Tamandiak, il contribua à la création de l’Institut Supérieur des Techniques de l’Information (ISTI), devenu aujourd’hui IFASIC puis UNISIC. Fruit de la coopération franco-congolaise, cette institution a formé plus de 15 000 diplômés disséminés dans le monde. Elle a permis l’émergence d’un corps professionnel dans le domaine de l’information et de la communication qui a fait émerger un récit congolais authentique à ce jour.

Kinshasa et le gobelet Sakombi

En 1980, à l’occasion du centenaire de Kinshasa, Dominique Sakombi publie un livre consacré à la capitale. Ce n’était pas seulement une œuvre descriptive, mais une tentative de faire de la ville un symbole national : un espace où se concentrent les contradictions du Congo, mais aussi un laboratoire d’authenticité, de créativité et de modernité. Comme gouverneur de Kinshasa, il laisse également une empreinte populaire à travers des initiatives concrètes, dont le fameux « gobelet Sakombi », objet encore utilisé aujourd’hui dans tout le pays et chez nos voisins. Ces « petites inventions » portaient une grande charge symbolique : inscrire dans le quotidien des Kinois une marque de modernité accessible.

Diplomate adepte du soft power, pédagogue et orateur panafricain

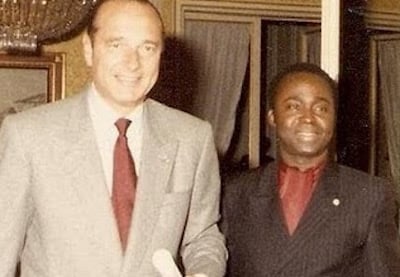

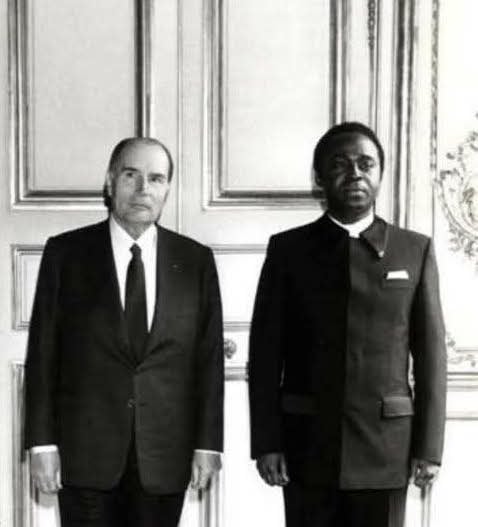

Mais Sakombi ne pense pas seulement le local, il pense le monde. En 1974, à Kinshasa, comme Ministre de l’information, il est l’un des maîtres d’œuvre de l’événement planétaire du combat Ali-Foreman et du festival historique Zaïre 74. La planète entière regarde le Congo. La boxe, la musique, la culture deviennent instruments d’un soft power inédit. Le Zaïre, un temps, est au centre de l’univers. Il en fait partie.. Professeur assistant en physiothérapie et en éducation physique à l’Université de Lovanium, puis à l’ISTI-UNAZA, il n’a jamais cessé de transmettre. Dans l’auditoire comme sur la tribune, il faisait de la langue française une arme de séduction et de conviction notamment lors de ses envolées lyriques dans les auditoires universitaires du pays et d’Afrique. Orateur hors pair, écrivain engagé au sein de l’Union des écrivains zaïrois, il voyait dans la francophonie une force de rayonnement pour le Congo et pour l’Afrique, un soft power propre à la RDC, devenue le bassin le plus peuplé des locuteurs de cette langue et qui doit imposer son tempo sur la francophonie.

En 1987 déjà, homme des missions, il est déployé ambassadeur à Dakar et en Afrique de l’Ouest pour defendre “La Ligue des États Négro-Africains”, (Lena en sigle) vision d’une unité culturelle nègre au-delà de l’Afrique unie, solidaire, souveraine de la lignée de Cheikh Anta Diop et de Kwame Nkrumah.À travers la LENA, Sakombi montrait que le destin du Congo ne pouvait être pensé qu’en lien avec celui de l’Afrique.

La rupture : La Voie de Dieu et la christopolitique

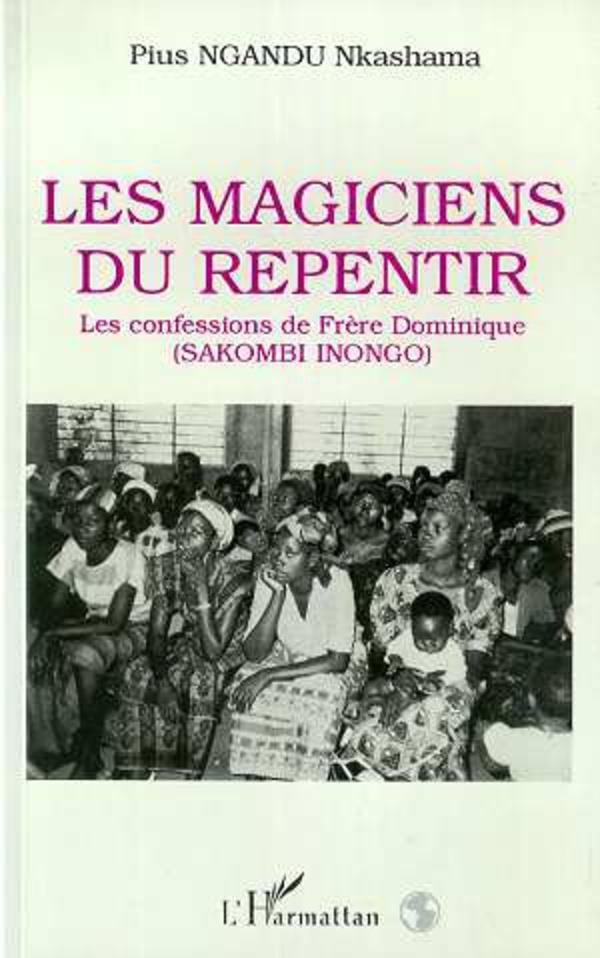

Puis vient la rupture. Dans les années 1990, au crépuscule du mobutisme, Sakombi opéra une transformation radicale. Devenu Frère Dominique, il fit un repentir public, événement unique dans l’histoire politique africaine. Avec Pius Ngandu, il publia “Les Magiciens du Repentir (1995)” ou encore “La transition politique au Zaïre et son prophète Dominique Sakombi Inongo: Éthique de l’informel au Zaïre” avec Isidore Ndaywel, livres dans lesquels il avouait ses fautes passées et appelait à une nouvelle ère politique fondée sur la vérité. C’est dans ce cadre qu’il fonde l’Église “La Voie de Dieu”, installée à Bandalungwa (Bandal) à ce jour, ainsi qu’un mensuel chrétien papier éponyme, qui devinrent le centre de sa démarche spirituelle et politique. À travers sermons et publications, il y appelait la classe politique congolaise — y compris le Président Mobutu — au repentir collectif. La christopolitique qu’il développa à cette époque n’était pas une théocratie, mais une politique des valeurs. Elle reposait sur la conviction que le Congo ne pouvait renaître sans une conversion morale de ses dirigeants et de ses citoyens. « Le repentir n’est pas faiblesse mais courage. » disait-il. Cette dimension prophétique de son héritage reste sans équivalent : un homme d’État qui choisit la confession et l’appel à la vérité comme arme politique.

Puis vient la rupture. Dans les années 1990, au crépuscule du mobutisme, Sakombi opéra une transformation radicale. Devenu Frère Dominique, il fit un repentir public, événement unique dans l’histoire politique africaine. Avec Pius Ngandu, il publia “Les Magiciens du Repentir (1995)” ou encore “La transition politique au Zaïre et son prophète Dominique Sakombi Inongo: Éthique de l’informel au Zaïre” avec Isidore Ndaywel, livres dans lesquels il avouait ses fautes passées et appelait à une nouvelle ère politique fondée sur la vérité. C’est dans ce cadre qu’il fonde l’Église “La Voie de Dieu”, installée à Bandalungwa (Bandal) à ce jour, ainsi qu’un mensuel chrétien papier éponyme, qui devinrent le centre de sa démarche spirituelle et politique. À travers sermons et publications, il y appelait la classe politique congolaise — y compris le Président Mobutu — au repentir collectif. La christopolitique qu’il développa à cette époque n’était pas une théocratie, mais une politique des valeurs. Elle reposait sur la conviction que le Congo ne pouvait renaître sans une conversion morale de ses dirigeants et de ses citoyens. « Le repentir n’est pas faiblesse mais courage. » disait-il. Cette dimension prophétique de son héritage reste sans équivalent : un homme d’État qui choisit la confession et l’appel à la vérité comme arme politique.

La renaissance du Congo

En 1997, il rejoint Laurent-Désiré Kabila, nouveau Président de la République Démocratique du Congo nouvellement rebaptisée. Conseiller en communication du nouveau Mzee, il renoue avec le lumumbisme de ses débuts et devient la voix de la Révolution en standardisant la communication présidentielle avec brio, notamment avec la première conférence de presse historique de LDK à Kinshasa, la gestion des relations presse et les tentatives d’ouverture internationale. En outre, Il contribua à la création des Comités du Pouvoir Populaire (CPP), instruments de mobilisation citoyenne destinés à organiser le pouvoir populaire à la base depuis la rue où le quartier et à défendre la souveraineté nationale face aux agresseurs d’antan.

En janvier 2001, lors de l’assassinat inopiné du président, il gère la transition de communication de crise avec un sang-froid qui reste un cas d’école. Aux côtés de Joseph Kabila, il participe au discours fondateur du 26 janvier 2001 et aux premiers pas politiques de décrispation politique du nouveau Raïs, ainsi qu’à l’intégration du CPP dans le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, contribuant comme co-fondateur à la naissance d’un parti pensé comme instrument du nouveau state building, avec raison au vu des résultats multiples engrangés dont la première alternance en 2019 est le summum. En 2003, au sortir des guerres du Congo, Sakombi est nommé vice-président dans le quota Gouvernement puis président de la Haute Autorité des Médias (HAM). Pour la première fois, une institution d’appui à la démocratie visait à réguler le paysage médiatique. Comme le rappelle Isidore Ndaywel (Histoire générale du Congo), cette expérience constitua une pédagogie de la régulation : responsabiliser les journalistes dans un contexte de reconstruction fragile. Le pari d’une régulation médiatique est cependant réussi dans un contexte transitoire belliqueux et électoral tumultueux, les bases de la régulation sont solidifiées pour l’avenir.

Un héritage pluriel

Dominique Sakombi Inongo fut un homme multiple, au croisement des histoires politiques, culturelles et spirituelles du Congo. Bâtisseur des médias et artisan de l’Authenticité sous le Président Mobutu, il contribua à doter le pays d’institutions structurantes — l’OZRT, l’IFASIC, le RENATELSAT, l’UNPC, la HAM — qui ont façonné le 4ᵉ pouvoir et donné une voix à la nation. Gouverneur de Kinshasa, il laissa jusque dans le quotidien — le fameux « gobelet Sakombi » — une empreinte concrète et durable. Visionnaire du soft power, il porta le Congo sur la scène mondiale avec le festival et le combat du Zaïre 74. Orateur francophone de grand talent, écrivain et pédagogue, il fit de la langue française un instrument de rayonnement, sans jamais cesser de penser la souveraineté africaine et la renaissance panafricaine, comme en témoigne son ouvrage sur la Ligue des États Négro-Africains.

Aux côtés de Laurent-Désiré Kabila, il fut une voix de la Révolution de 1997 et un stratège de la communication politique dans des moments critiques de l’histoire nationale. Avec Joseph Kabila, il accompagna la transformation du CPP en PPRD, contribuant à l’édification réussie d’un État en reconstruction et à l’instauration d’une régulation médiatique à travers la Haute Autorité des Médias. Dans les années 1990, sa conversion au christianisme évangélique et la création de « La Voie de Dieu » marquèrent une rupture : il appela à un repentir collectif et lança le concept de christopolitique, une politique inspirée par les valeurs et tournée contre les anti-valeurs.

Quinze ans après sa disparition, son héritage apparaît dans toutes ses dimensions — médiatique, politique, spirituelle, culturelle, panafricaine. Il incarne les contradictions et les fulgurances d’un pays en quête de cohésion et de dignité. Hériter de Sakombi, c’est accepter ses ombres et ses lumières, mais surtout poursuivre son effort de bâtir une identité nationale forte, un Congo ouvert au monde mais enraciné dans ses valeurs, son unité et capable d’inspirer l’Afrique et au-delà.

Dominique Sakombi Inongo fut un bâtisseur et un prophète. Son message reste : vérité, souveraineté, dignité.

par Michael Sakombi

Ambassadeur