Le commerce pétrolier libyen, théoriquement sous contrôle étatique depuis la chute de Kadhafi, est devenu le théâtre d’un système parallèle sophistiqué où une entreprise turque méconnue, BGN, s’est imposée comme acteur central. Les révélations d’Africa Intelligence et du Financial Times dessinent les contours d’un réseau qui s’étend de la Méditerranée à l’Afrique subsaharienne, mêlant corruption, contrebande et géopolitique régionale.

L’ascension fulgurante de BGN

Au cœur de ce système se trouve Rüya Bayegan, une femme d’affaires turco-serbe basée à Dubaï. En moins de cinq ans, elle a transformé BGN, une entreprise familiale de pétrochimie, en un intermédiaire incontournable du pétrole libyen, gérant près de 1 million de barils par jour selon Africa Intelligence.

Cette ascension s’est appuyée sur le système de « swap » mis en place en 2021 : la Libye, manquant de capacités de raffinage, échange son pétrole brut contre des produits raffinés. Un mécanisme présenté comme une solution technique à la pénurie de carburant, mais qui s’est transformé en machine à détournements. L’Audit Bureau libyen estime le surcoût de ce système à près d’un milliard de dollars par an en commissions et frais divers.

BGN et ses filiales (BGN International, BGN Energy, 2E International) auraient capté 2,7 milliards de dollars de ce commerce en 2023, soit 30% du total selon le Financial Times. L’entreprise opère depuis Dubaï, Istanbul et Genève, utilisant des montages complexes impliquant des sociétés-écrans et des comptes suisses.

Un pont entre factions rivales

Le paradoxe de BGN est d’avoir réussi à s’imposer dans une Libye fracturée, travaillant simultanément avec le gouvernement reconnu de Tripoli et les autorités de l’est contrôlées par le maréchal Haftar. Les documents d’Africa Intelligence révèlent des contacts directs entre les représentants de BGN et Saddam Haftar, fils du maréchal, concernant les champs pétroliers de Cyrénaïque.

Cette position d’intermédiaire s’accompagne de soupçons de financement des deux camps. Le procureur de Tripoli enquête sur des transferts suspects de plusieurs millions de dollars de la NOC (La National Oil Corporation (NOC) est la compagnie pétrolière nationale de la Libye) vers BGN International, possiblement destinés au clan Haftar selon les sources judiciaires citées par Africa Intelligence.

Plus troublant encore, BGN s’est associée à Bares Holding pour obtenir des droits de production sur le champ de Tahara. Bares, société suisse, compte parmi ses dirigeants des proches du cercle Bayegan, illustrant un système où les mêmes acteurs se retrouvent dans différentes structures pour maximiser leur emprise.

La connexion soudanaise : un réseau régional

L’influence de ce réseau dépasse les frontières libyennes. Un article de South Sudan Political Analysis révèle que Benjamin Bol Mel, nouveau second vice-président du Soudan du Sud, s’est rapproché d’Idris Taha, courtier soudanais accusé de monopoliser les exportations pétrolières sud-soudanaises via EuroAmerica International Energy. Une société qui s’est développé ces dernières années grâce au soutien du ministère du pétrole et de son tout puissant Sous Secrétaire, Deng Lual Wol.

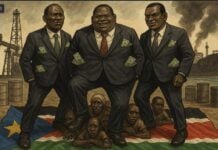

Cette connexion suggère l’existence d’un réseau régional de captation pétrolière, utilisant des méthodes similaires : sociétés-écrans basées aux Émirats, montages financiers opaques, et corruption des élites politiques. Le pétrole devient ainsi l’instrument d’un système prédateur qui s’étend dans toute la région.

Le coût humain et économique

Au-delà des chiffres, 5 milliards de dollars de pertes annuelles selon la Banque mondiale, ce système entraîne des conséquences dramatiques. Les subventions massives aux carburants (12,5 milliards de dollars en 2023) créent une incitation perverse à la contrebande. Le Financial Times cite le cas du navire Mardi, sous pavillon camerounais, qui a exporté illégalement 13 000 tonnes de diesel subventionné depuis Benghazi.

Cette économie parallèle finance les milices, perpétue l’instabilité et prive l’État libyen, comme l’État du Soudan du Sud, de ressources essentielles.

Un réseau qui s’étend du Maghreb à l’Afrique de l’Est

Le système BGN n’opère pas en vase clos. Des indices convergents suggèrent l’existence d’un réseau régional de captation pétrolière, utilisant des méthodes similaires dans plusieurs États fragiles d’Afrique.

Le Soudan du Sud en est l’illustration la plus troublante. Comme documenté par la Commission des droits de l’homme de l’ONU, 23 milliards de dollars de revenus pétroliers ont été largement détournés depuis 2011, via des mécanismes qui rappellent étrangement le modèle libyen : sociétés-écrans basées aux Émirats, montages financiers opaques, corruption systématique des élites politiques.

Le vice-président Benjamin Bol Mel incarne cette dérive. Entre 2021 et 2024, l’ONU documente que 2,2 milliards de dollars ont été alloués à ses entreprises via le programme « Oil for Roads » pour des infrastructures jamais construites. .

De Tripoli à Juba

Les parallèles avec BGN sont frappants : même hub à Dubaï, mêmes montages opaques, même exploitation du chaos institutionnel. Comme en Libye, les grands traders internationaux, Glencore, Vitol, Trafigura, ont quitté le Soudan du Sud, découragés par la corruption et les risques. Dans ce vide, de nouveaux intermédiaires émergent, utilisant les mêmes recettes : capter les flux pétroliers en période de crise, avec la complicité d’élites locales.

L’embargo imposé en août 2025 par les Émirats arabes unis sur Port-Soudan a d’ailleurs mis en lumière ces interconnexions régionales. Alors que 58% des exportations sud-soudanaises transitaient par les raffineries de Fujairah (EAU), le blocage a révélé l’existence de circuits parallèles opaques, exactement comme le système de swap libyen.

Le pétrole devient ainsi l’instrument d’un système prédateur transnational, s’étendant du Maghreb à l’Afrique de l’Est. Les acteurs changent, les pays diffèrent, mais la méthode reste la même : exploiter la faiblesse institutionnelle, corrompre les élites politiques, et privatiser la rente nationale.

En Libye comme au Soudan du Sud, ce système enrichit quelques-uns pendant que des millions souffrent. 7,7 millions de Sud-Soudanais font face à la faim, tandis que la Libye voit 5 milliards de dollars de pertes annuelles selon la Banque mondiale. Le constat de Tim Eaton de Chatham House sur la Libye s’applique désormais à toute la région : « Les revenus de la corruption sous-tendent la stabilité apparente, car tous les partis sont payés. »

Un système sous pression

Face aux révélations et pressions internationales, le système montre des signes d’essoufflement. Le procureur général libyen a ordonné en janvier 2025 l’arrêt immédiat du système de swap. Farhat Bengdara, patron de la NOC, aurait accepté de mettre fin au programme début 2025, « choqué » par l’ampleur de la corruption révélée selon des sources citées par le Financial Times.

Mais l’optimisme reste mesuré. Arkenu Oil, première société privée libyenne autorisée à exporter du brut et liée au fils Haftar, continue ses opérations. Les experts interrogés par le Financial Times estiment que les flux financiers perdureront sous d’autres formes, les intérêts en jeu étant trop importants.

Le cas BGN illustre comment l’absence d’institutions fortes transforme les ressources naturelles en malédiction. La Libye, quatrième réserve pétrolière d’Afrique, voit sa richesse captée par un réseau d’intermédiaires qui prospèrent sur le chaos institutionnel.

La solution ne peut être que systémique : renforcement des mécanismes de contrôle, transparence des contrats pétroliers, et surtout, réconciliation politique permettant une gestion unifiée des ressources. Sans cela, le pétrole libyen continuera d’alimenter un système prédateur qui enrichit quelques-uns au détriment du développement national.