Trente ans après la mort du juge Bernard Borrel à Djibouti, le mystère reste entier. Ce drame, longtemps présenté comme un suicide, est désormais reconnu comme un assassinat, sans que les auteurs aient été identifiés.

Trois décennies se sont écoulées depuis la mort du juge Bernard Borrel, retrouvé calciné à Djibouti le 19 octobre 1995. Pourtant, la vérité sur ce drame, considéré aujourd’hui comme un assassinat, reste ensevelie sous les couches opaques du secret-défense et des intérêts diplomatiques.

Un corps calciné et des versions qui s’opposent

Lorsque le corps du juge Bernard Borrel est découvert dans un ravin à 80 kilomètres de Djibouti, les autorités locales concluent rapidement à un suicide par immolation. Une thèse reprise pendant plus d’une décennie par la justice française, au grand désespoir de sa veuve, Élisabeth Borrel.

Pourtant, les incohérences s’accumulent : fractures incompatibles avec un suicide, absence d’objets personnels, indices détruits. En 2007, Paris reconnaît finalement qu’il s’agit d’un acte criminel. Dix ans plus tard, une expertise confirme que le magistrat a été frappé avant d’être incendié.

Le combat obstiné d’une veuve

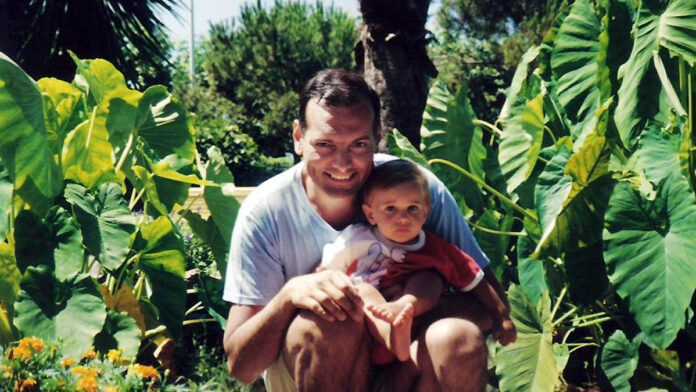

Depuis trois décennies, Élisabeth Borrel, magistrate elle-même, se bat inlassablement pour faire éclater la vérité. Grâce à sa ténacité, la thèse de l’assassinat a été reconnue. Mais aucun suspect n’a été mis en examen, et le dossier semble au point mort. « J’ai réussi à faire reconnaître l’assassinat. Je veux désormais connaître le mobile, les auteurs et les commanditaires », déclarait-elle encore récemment. Une quête de justice devenue combat de vie, face à une machine politico-judiciaire verrouillée par le secret-défense.

Sur le terrain, le juge Borrel travaillait comme coopérant au ministère djiboutien de la Justice. Deux hypothèses principales émergent : il aurait découvert des complicités locales dans l’attentat du Café de Paris en 1990, ou se serait intéressé à un trafic d’uranium enrichi impliquant des circuits internationaux. Quelques heures avant sa mort, il avait retiré une importante somme d’argent (50 000 francs) restée intacte à son domicile. Avait-il rendez-vous avec un informateur ? Était-il victime d’un chantage ? Autant de questions restées sans réponse.

Les accusations contre le pouvoir djiboutien

L’affaire prend un tournant politique en 2000 lorsqu’un ancien officier de sécurité, réfugié en Belgique, accuse Ismaïl Omar Guelleh, alors chef de cabinet du président djiboutien Hassan Gouled Aptidon, d’avoir évoqué la mort du « juge fouineur » le jour de la découverte du corps.

Devenu président en 1999, Guelleh a toujours nié toute implication : « C’est une question franco-française. Les Djiboutiens n’ont rien à voir là-dedans. » Mais cette ligne de défense n’a jamais dissipé les soupçons, ni les tensions diplomatiques qui minent les relations entre Paris et Djibouti depuis trois décennies.

Un secret bien gardé

L’affaire Borrel embarrasse autant la République de Djibouti que la France. Djibouti demeure une base stratégique pour l’armée française, dernier bastion militaire en Afrique de l’Est. Toute mise en cause du régime djiboutien risquerait de fragiliser une alliance essentielle dans la région.

Plus troublant encore : des scellés cruciaux ont été détruits en 2015, parmi lesquels une sandale, un briquet et le short du juge. Une disparition qui relance les soupçons d’entrave à la manifestation de la vérité.

Une plaie diplomatique et judiciaire

Trente ans après, l’affaire Borrel symbolise les dérives d’une diplomatie d’intérêts où la vérité se heurte aux raisons d’État. Pour Élisabeth Borrel et ses deux fils, la lutte continue : « Ce n’est pas une affaire franco-française, c’est un assassinat politique qui ne doit pas être enterré. » À la veille du trentième anniversaire de la mort du magistrat, la question reste entière : jusqu’où la France est-elle prête à lever le voile du secret pour rendre justice à l’un des siens ?