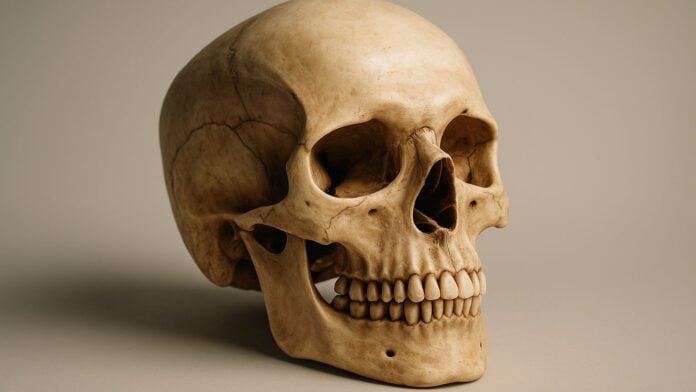

La restitution par la France de trois crânes malgaches, dont celui du roi sakalava Toera, marque le retour des objets et restes humains africains pillés pendant la colonisation. Si cette cérémonie, organisée à Paris ce 26 août 2025, constitue une première depuis la loi française de 2023 sur la restitution des restes humains, elle s’inscrit dans un mouvement porté par des revendications anciennes et une volonté nouvelle de repenser les relations entre la France et ses anciennes colonies.

Depuis la loi française de 2023 sur la restitution des restes humains, c’est la première fois qu’un acte de ce genre a été posé. Le retour des crânes à Madagascar, et notamment celui attribué au roi Toera, décapité par l’armée française en 1897, est à la fois un geste politique, diplomatique et mémoriel. L’événement, empreint de rites traditionnels malgaches, a réuni des représentants des deux gouvernements et des descendants de la royauté locale. En agissant ainsi, la France envoie un signal : celui d’une volonté d’affronter son passé colonial non plus dans le silence ou l’ambiguïté, mais à travers des actes concrets.

Une histoire de pillages et de promesses

Le geste est hautement symbolique, car il ne s’agit pas seulement de restituer des restes humains, mais de reconnaître des violences commises et des mémoires blessées. En cela, la parole de la ministre française de la Culture, Rachida Dati, prononcée lors de la cérémonie, prend tout son sens : « il ne s’agit pas de réécrire l’histoire, mais de la regarder en face, pour permettre une relation plus apaisée et équilibrée entre les anciennes puissances coloniales et les pays africains ».

Les musées français conservent encore des milliers d’objets venus d’Afrique, souvent acquis dans des conditions opaques, violentes ou tout simplement illégitimes. Le rapport remis en 2018 par l’économiste sénégalais Felwine Sarr et l’historienne de l’art Bénédicte Savoy à Emmanuel Macron avait chiffré à environ 90 000 le nombre d’objets d’origine africaine présents dans les collections publiques françaises, notamment au musée du quai Branly. Ce rapport appelait à la restitution de ces biens à leurs pays d’origine, en réponse à une exigence morale mais aussi politique. Depuis, plusieurs promesses ont été faites.

Le célèbre tambour-parleur du royaume Ebrié réclamé

En 2021, la France a restitué au Bénin 26 œuvres royales pillées lors du sac du palais d’Abomey par les troupes françaises en 1892. Ces œuvres, exposées aujourd’hui au Bénin, ont été accueillies avec ferveur, démontrant l’importance de ces objets pour l’identité culturelle et nationale. En Côte d’Ivoire, la question reste d’actualité. Le pays a adressé une liste d’environ 150 objets réclamés, dont le célèbre tambour-parleur du royaume Ebrié. Si le processus est en cours, il se heurte encore à des lenteurs administratives, des enjeux diplomatiques et des questions juridiques non résolues.

La restitution n’est pas qu’une affaire de musées ou de rites. Elle touche au cœur des relations internationales et à la manière dont l’histoire coloniale continue d’impacter le présent. Pour beaucoup de pays africains, ces objets sont les témoins d’une identité, d’un héritage brisé par la colonisation. Leur absence est vécue comme une forme de dépossession, un vol qui continue de faire mal. Mais restituer, ce n’est pas seulement rendre. Cela suppose aussi d’accompagner ces retours, d’assurer des conditions de conservation, de valorisation, et de transmission. En ce sens, la coopération entre les institutions françaises et africaines devient primordiale.

Les crânes restitués à Madagascar temporairement exposés

L’exemple du partenariat entre la France et le Sénégal, qui prévoit la construction d’un nouveau musée à Dakar pour accueillir les futurs objets restitués, montre une voie possible : celle d’une restitution réfléchie, co-construite, loin des gestes unilatéraux. Malgré les gestes forts, le processus reste fragmentaire. Toutes les demandes ne sont pas satisfaites. Certains musées européens, en France comme ailleurs, restent frileux à l’idée de vider leurs collections. Les arguments juridiques, souvent liés à l’inaliénabilité des collections publiques, continuent d’être brandis.

De même, certains pays africains ne disposent pas toujours des structures ou des moyens pour accueillir ces objets dans de bonnes conditions, ce qui nourrit parfois un discours paternaliste de la part des institutions occidentales. Et pourtant, comme l’a montré la cérémonie de ce 26 août 2025, il existe des voies pour faire converger respect des traditions, rigueur scientifique et volonté politique. Les crânes restitués à Madagascar seront exposés temporairement à l’ambassade avant leur retour définitif. Ce passage transitoire permet d’allier visibilité, respect des rites funéraires et suivi diplomatique.