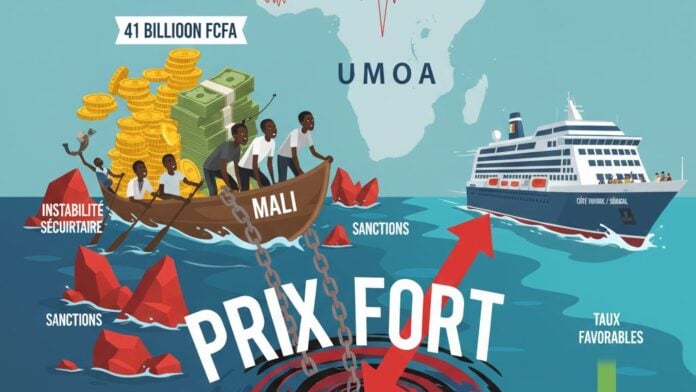

La dernière émission obligataire malienne sur le marché de l’UMOA illustre parfaitement le paradoxe des États sahéliens : capables de lever des fonds substantiels tout en payant le prix fort de leur instabilité multiforme.

Avec près de 41 milliards FCFA mobilisés ce 26 novembre, le Mali démontre qu’il conserve un accès au marché régional d’emprunt. Mais les taux consentis racontent une autre histoire. Là où le Sénégal ou la Côte d’Ivoire empruntent à des conditions favorables, Bamako doit accepter des primes de risque substantiellement plus élevées allant parfois de 200 à 300 points de base supplémentaires selon les maturités.

Cette surcharge financière traduit une équation complexe où s’entremêlent plusieurs variables : l’instabilité sécuritaire dans les régions nord et centre, les sanctions internationales levées mais dont les séquelles persistent, la transition politique prolongée, et l’isolement diplomatique relatif depuis le départ de la France et le rapprochement avec la Russie.

Le marché UMOA, thermomètre géopolitique

Le marché obligataire de l’UMOA fonctionne comme un baromètre impitoyable des réalités nationales. Les investisseurs institutionnels, banques, assurances, fonds de pension ouest-africains, évaluent froidement la capacité de remboursement future. Dans cette grille de lecture, le Mali cumule les handicaps : territoire partiellement contrôlé, économie fragilisée par les crises successives, gouvernance transitoire aux contours incertains.

Le spread (écart de taux) avec les émetteurs les mieux notés de la zone révèle ce que les communiqués officiels taisent : une défiance persistante malgré les discours volontaristes sur la reconquête territoriale et le redressement économique.

Une souveraineté financière à crédit

Cette capacité à lever des fonds, même chèrement payée, reste néanmoins vitale pour Bamako. Elle permet de financer les dépenses courantes, notamment sécuritaires, sans dépendre exclusivement de l’aide internationale devenue plus conditionnelle. C’est une forme de souveraineté, mais une souveraineté onéreuse qui grève les finances publiques sur le long terme.

Chaque point de pourcentage supplémentaire représente des millions qui auraient pu financer des écoles, des centres de santé ou des infrastructures. Le coût de l’instabilité se mesure ainsi en opportunités perdues pour le développement.

Le piège de la spirale

Le risque pour le Mali, comme pour ses voisins sahéliens dans des situations comparables, est celui d’une spirale négative : les taux élevés alourdissent le service de la dette, réduisant les marges de manœuvre budgétaires, ce qui peut à terme fragiliser davantage l’État et donc augmenter la perception du risque.

Cette dynamique pose la question de la solidarité régionale au sein de l’UMOA. Faut-il des mécanismes de péréquation pour éviter que les États les plus fragiles ne s’enfoncent dans le piège de l’endettement cher ? La question divise, entre ceux qui plaident pour plus de mutualisation des risques et ceux qui craignent l’aléa moral.

Pour le Mali, l’enjeu est de retrouver progressivement la confiance des marchés. Cela passe par des signaux tangibles : stabilisation sécuritaire, calendrier électoral crédible, amélioration de la gouvernance économique. Mais dans un contexte sahélien volatil, où les alliances se recomposent et les menaces mutent, cette reconquête de la crédibilité financière s’annonce longue et incertaine.

L’émission du 26 novembre n’est donc ni un échec ni une victoire. C’est le reflet d’un pays qui maintient sa tête hors de l’eau financière, mais au prix d’efforts considérables qui hypothèquent partiellement son avenir. Les marchés, dans leur brutalité arithmétique, rappellent que la reconstruction de la confiance se paie comptant.