Face aux défis de la sécurité alimentaire régionale, l’Algérie poursuit méthodiquement sa quête d’indépendance céréalière. Entre ambitions politiques et réalités agronomiques, notre analyse décrypte les avancées concrètes et le potentiel réel du pays, qui s’affirme comme le leader maghrébin dans cette course stratégique à l’autosuffisance en blé.

1. Où en est vraiment la récolte algérienne ?

Selon le dernier rapport « Grain & Feed » publié par le Département américain de l’Agriculture (USDA) en mars 2025, la production de blé de l’Algérie pour la campagne 2024/25 s’établit à 3 millions de tonnes, cultivées sur un peu plus de deux millions d’hectares.

Cette performance marque une progression de 11% par rapport à la saison précédente (2,7 Mt) et un retour aux niveaux proches de la moyenne quinquennale, après deux années consécutives affectées par la sécheresse.

La dynamique est indéniablement positive, mais l’objectif ambitieux de 7 millions de tonnes reste un cap de long terme. Pour être une projection réalisable à court terme, il faut néanmoins tabler sur des conditions météo très favorables et une accélération des réformes.

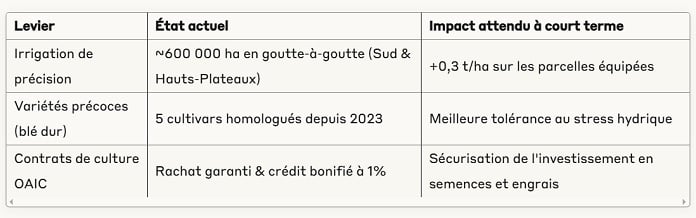

2. Trois leviers de croissance

Ce trio de facteurs permet raisonnablement d’envisager un rendement national moyen de 1,7 tonne par hectare (17 quintaux/ha) en 2025, un palier réaliste qui ouvrirait la voie à une production dépassant les 3,3 millions de tonnes dès l’année prochaine, à condition que la pluviométrie reste dans les normales saisonnières.

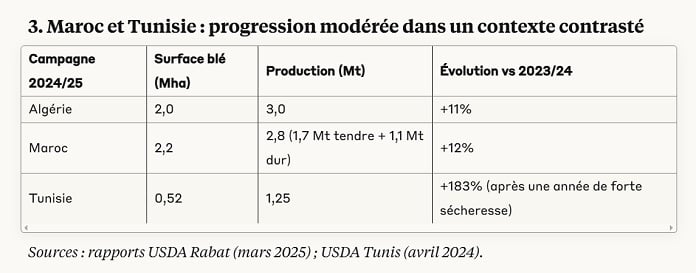

3. Maroc et Tunisie : progression modérée dans un contexte contrasté

Le Maroc, bien que bénéficiant de précipitations tardives cette saison, demeure nettement en-deçà de sa moyenne décennale habituelle (4-5 Mt). Le royaume devra ainsi importer plus de 7 millions de tonnes de blé pour sécuriser ses stocks en 2025/26.

La Tunisie, quant à elle, portée par un hiver particulièrement humide, pourrait presque tripler sa récolte comparativement à la campagne catastrophique de 2023/24. Elle restera néanmoins structurellement importatrice, avec des besoins estimés à 1,8 million de tonnes.

4. Pourquoi l’Algérie maintient son avance en termes de potentiel

- Réserves foncières sahariennes : 200 000 hectares déjà mis en culture dans les zones méridionales (Adrar, Timimoun).

- Capteurs météo connectés : un réseau de 1 500 stations permettant un pilotage fin de l’irrigation.

- Engouement du secteur privé : arrivée croissante d’investisseurs agro-industriels sur les périmètres STEPI/Biskra.

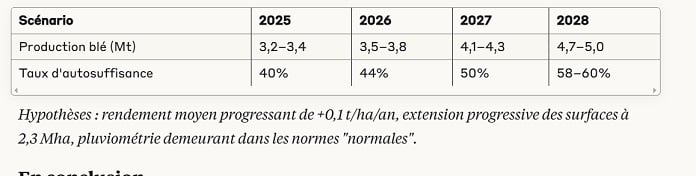

Ces atouts stratégiques, combinés à un soutien budgétaire conséquent (subventions aux semences et aux engrais), permettent d’envisager sereinement une progression graduelle d’au mpoins 0,2 à 0,3 million de tonnes annuellement. Cette cadence, bien que modeste, s’avère suffisante pour approcher l’autosuffisance (environ 5 Mt) à l’horizon 2028. Une météo favorable et une accélération des projets permettrait d’envisager une progression encore plus rapide.

5. Perspectives 2025‑2028

La croissance céréalière algérienne s’inscrit désormais dans une réalité tangible : grâce à l’irrigation ciblée, au déploiement de nouvelles variétés adaptées et à un dispositif robuste de rachat public, la récolte 2024/25 rebondit significativement pour atteindre environ 3 millions de tonnes.

Ce résultat ne constitue pas (encore) un « saut de géant », mais dessine une trajectoire crédible qui positionne l’Algérie en tête des progrès céréaliers au Maghreb. En maintenant ce rythme Alger peut raisonnablement viser l’autosuffisance à l’horizon de la prochaine décennie, tout en s’affirmant comme le principal moteur de la croissance agricole régionale.