Entre justice européenne et blocages diplomatiques, l’affaire Saïd B. révèle les défis d’un crime éclaté sur plusieurs territoires. Le dossier, marqué par la découverte macabre de restes humains en France et en Allemagne, puis par des rebondissements judiciaires au Luxembourg, soulève des questions troublantes sur la coordination entre pays. Tandis que l’un des suspects est jugé, l’autre reste introuvable au Maroc, échappant pour l’instant à toute poursuite.

L’affaire Saïd B., ce Marocain de 51 ans détenu au Luxembourg depuis octobre 2022, est en train de prendre une nouvelle tournure avec l’arrivée de l’avocate Naïma El Handouz à la tête de sa défense. Alors que le parquet réclame une condamnation pour assassinat avec préméditation, la défense, elle, plaide non coupable, s’appuyant sur de nombreuses zones d’ombre qui entourent encore le dossier. L’affaire, qualifiée par Me El Handouz de « l’une des plus grandes de ces dernières années au Luxembourg », s’annonce sensible et révélatrice des limites de la coopération judiciaire internationale, notamment avec le Maroc.

Une scène de crime morcelée sur trois pays

L’horreur de cette affaire réside dans sa dimension transfrontalière et dans la violence des faits. Le 19 septembre 2022, une première partie du corps de la victime, Diana Santos, est retrouvée à Mont-Saint-Martin, en France. Quelques semaines plus tard, de nouveaux restes humains sont découverts à Temmels, en Allemagne. Très vite, l’enquête remonte jusqu’à Diekirch, au Luxembourg, où la victime vivait avec son mari, Gibran B., le neveu de Saïd B.

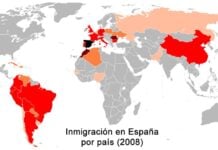

Ce dernier, présenté aujourd’hui comme l’un des deux suspects principaux, est en fuite, vraisemblablement réfugié au Maroc. Cette dispersion géographique de l’enquête, couvrant trois pays européens et impliquant un quatrième, le Maroc, rend l’établissement de la vérité d’autant plus compliqué.

Une défense offensive menée par Me Naïma El Handouz

La nouvelle avocate de Saïd B., Me Naïma El Handouz, n’a pas tardé à faire connaître sa stratégie : son client plaidera non coupable. Elle pointe les « zones d’ombre » et « les doutes » entourant les responsabilités exactes des différents protagonistes. « L’enquête n’a pas permis de clarifier exactement qui a fait quoi », déclare-t-elle. Une déclaration lourde de sens qui fait ressortir les éventuelles failles de l’enquête.

Cette posture s’annonce risquée dans une affaire où les preuves matérielles sont encore partiellement floues, mais où l’émotion et l’attention médiatique pèsent déjà lourd. Le procès, prévu pour novembre, s’étalera sur plusieurs jours avec de nombreux témoins à entendre, ajoutant à la complexité du dossier.

Le rôle nébuleux de Gibran B., réfugié au Maroc

Le second suspect, Gibran B., reste au cœur de nombreuses interrogations. Ayant fui au Maroc peu après les faits, son dossier a été disjoint de celui de son oncle. Selon Me Handouz, les autorités marocaines n’ont montré qu’un intérêt limité pour l’affaire. « Elles sont plus éloignées des faits », regrette-t-elle.

Le Maroc, qui n’extrade pas ses ressortissants vers certains pays, notamment dans des cas où une lourde peine est en jeu, est régulièrement critiqué pour le manque de coopération judiciaire dans les affaires pénales transnationales impliquant ses citoyens. Ce manque de collaboration entrave aujourd’hui les efforts pour élucider les circonstances du crime.

Coopération judiciaire internationale

Le cas de Saïd B. n’est pas isolé. D’autres affaires similaires ont récemment illustré les limites de la coopération judiciaire entre le Maroc et certains pays européens. C’est l’exemple de l’Affaire Abdelmajid Bouchar. Ce Marocain accusé d’implication dans les attentats de Madrid de 2004 s’était réfugié au Maroc. Malgré les demandes d’extradition espagnoles, les procédures ont été longues et complexes, mettant à mal les attentes des victimes et la confiance entre États. Sur un tout autre registre, il y a eu aussi l’Affaire Omar Raddad.

Bien que différente dans son fond, cette affaire reste emblématique des tensions judiciaires entre les deux pays. Le Maroc, qui a gracié Raddad alors qu’il avait été condamné en France, a toujours nié l’équité du procès français, alimentant les soupçons de justice parallèle. Plus récemment, plusieurs enquêtes européennes sur des trafics de drogue ou de personnes ont été freinées par l’absence de réponse rapide des autorités marocaines à des demandes d’entraide judiciaire ou d’arrestation.

Un procès sous pression médiatique et diplomatique

Le cloisonnement entre systèmes judiciaires nationaux et le respect de la souveraineté nationale créent des angles morts dans la lutte contre la criminalité organisée. Le procès de Saïd B., s’il se tient comme prévu en novembre, sera certes un moment de vérité judiciaire. Il sera également une épreuve pour les relations entre le Luxembourg et le Maroc, et un test de la capacité des autorités à rendre justice malgré les obstacles internationaux.

La pression médiatique est également palpable. Me El Handouz l’a d’ailleurs souligné, affirmant n’avoir « jamais connu une affaire d’une telle ampleur, ni sur le plan médiatique ni sur le plan personnel ».